1954年,英国科学与技术史学家李约瑟(Joseph Needham)在《中国科学技术史》第一卷的序言中提出了所谓「李约瑟难题」:中国的传统科学技术直到十六世纪之前都领先全球,至少不落下风,可为什么科学革命只发生在西方,为什么只有欧洲发展出来了现代世界中最重要的「科学」?在李约瑟之外,类似的问题也一直困扰着历史研究者:为什么现代社会的种种要素,包括科学、工业、金融等等,似乎都发源于西方,我们应该如何理解欧洲与伊斯兰、中国、印度、日本等东方文明之间的差别?

数十年来,不同学科背景的研究者们给出了连篇累牍的答案,这些答案随着时代不断变化:六十年代时人们相信东方和西方是两种根本上不同的文明;七八十年代时,尤其在亚洲四小龙崛起后,学者们认为主要问题或许在于儒教、伊斯兰教和基督教之间的重大差别;到了新世纪,中国经济逐渐腾飞后,环境决定论死灰复燃,不少人认为东方社会只是错过了一些偶然的机遇(例如经济发达的地区离产煤的区域距离太远,因此难以发展出工业革命),不同文明之间的差异本没有那么大。

或许不是所有人都有兴趣理解不同文明之间的差别,宏大的东西一不小心就会显得过于抽象。可我想没有人会拒绝奇迹,拒绝那些最小的和最大的事物相互关联的可能。正因此,所有对「李约瑟之谜」的解答都没有艾伦・麦克法兰(Alan Macfarlane)在《玻璃的世界》(The Glass Bathyscaphe)中所描述的那般迷人:材料、气候、文化等等因素,玻璃制造工艺/工业在东西方并未得到同等的发展,而一点点改变逐渐积累成了巨大的变化,最终使得东西方分道扬镳,步入两条截然不同的发展轨道。

小小的玻璃要如何对宏大的文明起作用?自公元前一千五百年开始,大量玻璃出现在两河流域,并逐渐传递到欧洲、东亚。到公元纪年后,无论东西都已经掌握了初步的玻璃品制造技术,其中既包括玻璃装饰品,也包括玻璃器皿。然而,由于东亚区域存在大量优质的陶土资源,早期玻璃与陶瓷在储物性能上也没有明显差异,玻璃在东亚大多是用作装饰,是稀有宝石的廉价替代品,在装饰与容器两方面都落于下风,东亚的玻璃制造技术也就无法得到长足发展。这原本只是无关紧要的容器材质的选择,可一旦将时间拉长,玻璃的「透明性」很快就展现出它的影响。

罗姆・哈尔(Rom Harre)在《伟大的科学实验》(Great Scientific Experiments)中整理了人类历史上最重要的二十项实验,这一清单或为一家之言,可无论如何,人们无法忽略的事实是,整个清单中有十六个实验缺少玻璃器皿就无法进行。例如巴斯德(Louis Pasteur)在证明细菌并非自然产生而必须通过空气或液体进行传播的实验中就用到了大量的鹅颈烧瓶,这种烧瓶需要相当高超的玻璃生产技术才能批量生产,同时,陶瓷或其他材料制成的容器也可能完成这样的实验,可是它无法让观众们「看到」瓶子里的状况,并承认它是科学事实。

对科学家来说,玻璃容器在化学上的惰性自然重要,可更重要的或许是玻璃本身带来的「可见性」或者说「透明性」。对传统的工匠来说,和身体紧密相关的技艺是最重要的一部分,不像武侠小说里的武功秘籍,一个工匠无法将自己的技艺简单总结为一些公式让后人学习,这意味着,世界的尽头是一种神秘的体验或自我与世界的融合,而不是某种外在于我的真实。可当玻璃和玻璃制品发展到一定阶段,人们很快会发现,他们可以借助玻璃看到很小的东西(放大镜),也可以看到很远的东西(望远镜),换言之,玻璃放大和延伸和人的视觉,让人们能够「看到一切」。

无论是带有神秘色彩的炼金术还是当代意义上的科学,欧洲研究者们始终受益于这种透明的概念。当自己可以看到一切的意识越发强烈,原本神秘的世界就变得和玻璃一样透明,人们开始相信,自己有能力探索世界的奥秘,而不需要寻找宗教或其他神秘的解释。相反,在东方,伊斯兰始终禁锢在宗教世界里,而东亚的学者则数千年来一直在案牍卷宗经书之中消磨自己的生命,试图在先贤和历史的记录里找到当下的答案和未来的方向。可以说,正是玻璃带来的透明性把权威从话语,从所听、所想、所写,转移到了外在的可以检验的视觉证据,而这正是最基本的科学思想的雏形。

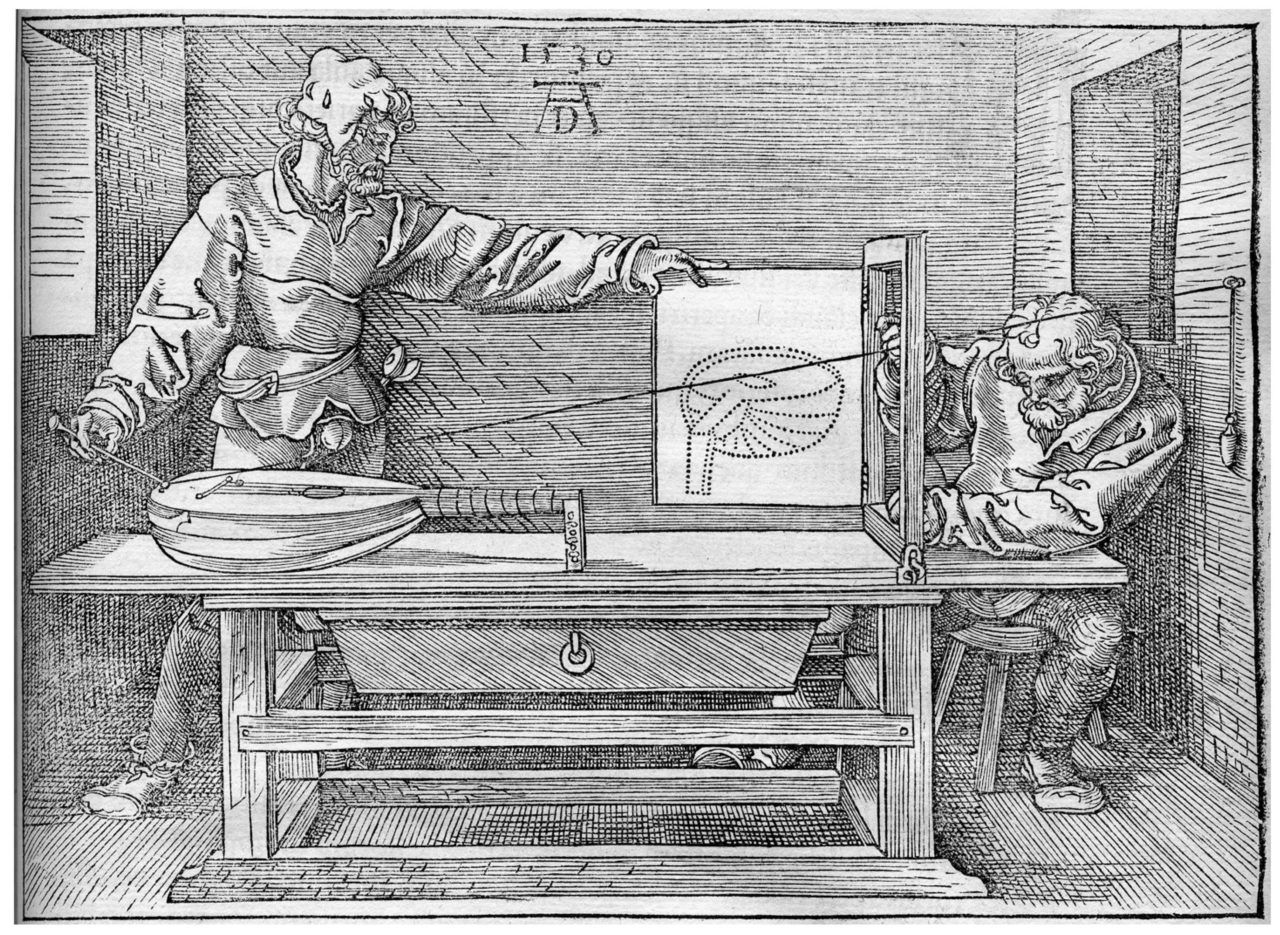

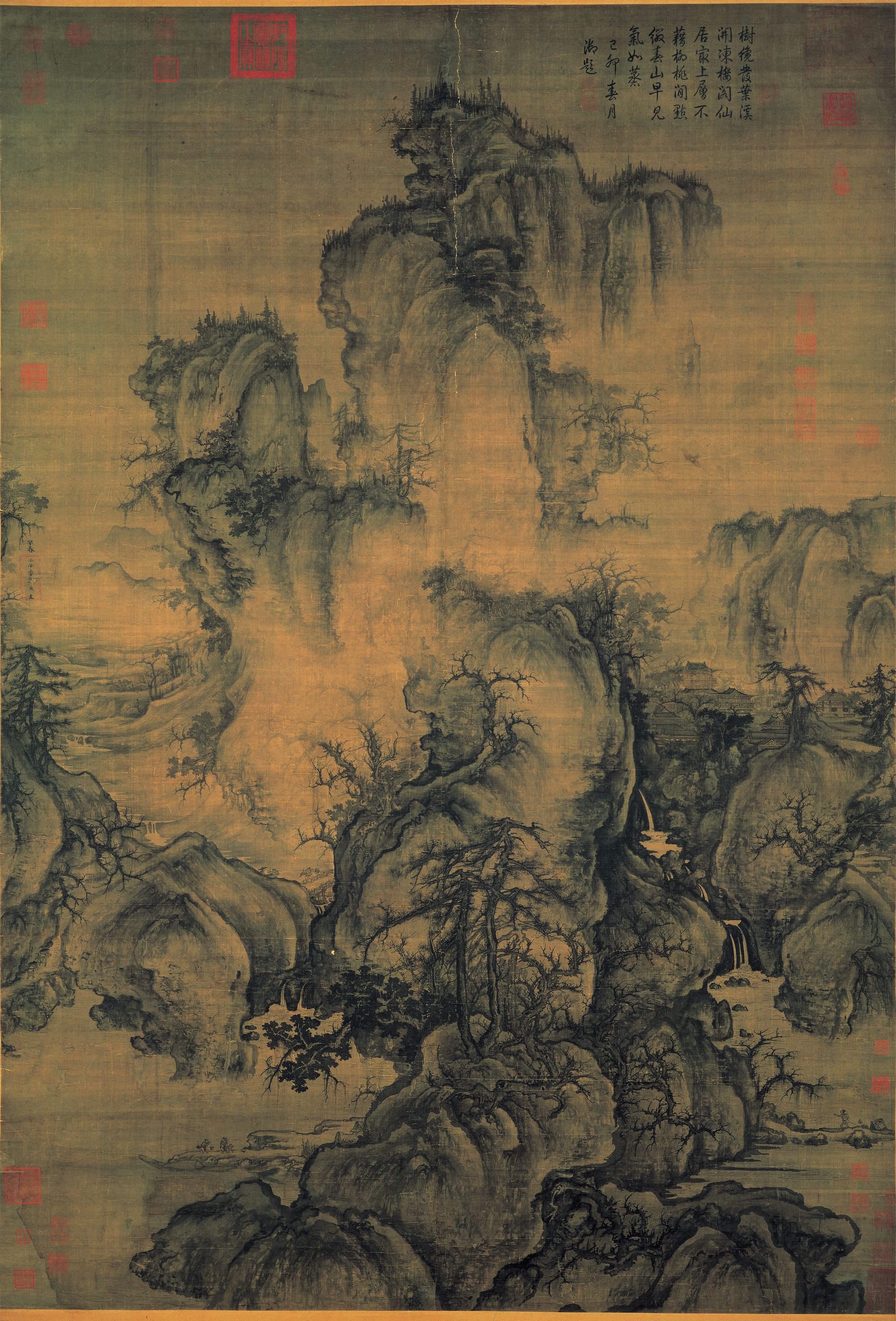

这种变迁不仅出现在科学世界中,同样出现在艺术世界里。任何把玩过中国传统文玩或字画的人都知道,东方艺术中最重要的因素之一是「体验」「感受」或「气息」,是工匠与他/她所雕琢的印章在互动时留下的难以言喻的亲密,也是山水画家留在纸面上的天地的壮阔。按照贡布里希的说法,直到中世纪末期,欧洲艺术中同样存在类似趋势,真实并不重要,感受与观念位居首位。可自文艺复兴开始,欧洲画家们逐渐开始用画面表达真实,其中最重要的部分就是表现复杂的图像透视关系。在这一阶段,包括丢勒、达芬奇等人在内都尝试使用各种玻璃制成的工具来完成绘画。

在种种论述中,最有趣的是达芬奇的说法,他认为绘画技术的关键就是画家要在离自己一段距离的地方摆上一段玻璃,用来做「取景器」,画家可以直接在玻璃上描出形状,或根据玻璃上的图像画出形状,之后在补充上色、阴影等等,如此才可能保证透视关系的正确。自然,对东方艺术家来说,透视关系不仅不重要,反而需要有意舍去,只有忘记了物体的「形」,才可能取到其「意」。这不由得让我们想起,由于材料与气候的影响,东方的大部分区域房屋都并不使用玻璃窗,而是采用隔着纸的木窗。人们日复一日地站在玻璃窗或木窗前,看着窗外的景色,世界就沾染了窗户性质,因此,一方是写实,一方是写意,艺术风格似乎也孕育在玻璃的生命之中。

看到科学与艺术、烧瓶与窗户,麦克法兰颇有些大开大合的说法就显得更为可信:古代的东方和西方可以就此根据容器的主要材质,区分成两种文明,一面是玻璃,一面是瓷器;一面是写实,一面是写意;一面是透明,一面是障碍。或许也可以这样考虑:玻璃和瓷器代表着两种截然不同的物体,透明的物体总是暗示着或凸显着它所包含的其他事物,或它其中将要包含事物,这要求人们去「观看」;而不透明的物体则更倾向于强调自身,强调每一物体之间的内在差别,强调镌刻在物体表面的东西(画面、文字),这要求人们去「记忆」。

回到最初的问题,小小的玻璃如何可能对文明起到巨大的变化?答案就是通过人类。物品不仅被我们使用,也对我们发号施令。不同的物体或材料有着不同的性质,为了与它们朝夕相处,我们也会改变自身的性质。玻璃当然是个过于突出的案例,它使人们的知觉重心从记忆转向了视觉,从而和种种力量汇合,带来了科学与艺术的革新。其他物体或许并没有此等力量,却也不断施加着自己的影响。这正是历史的迷人与浪漫:有时候,一个人类问题的答案,却是非人的事物,而最宏大的进程,又与最微小的进步相勾连。

偶尔,我们也要学着不关心人类,只关心玻璃。

本文另有版本将刊载于《时尚先生》2022年2月刊。