柏拉图在《理想国》中讲过一个故事:在古希腊的吕底亚王国,有一位老实的牧羊人名叫古各斯。某天地震来临,古各斯掉进了地缝里,却意外发现一枚能够使人隐形的戒指。古各斯于是戴上戒指和兵器,潜入王宫,引诱了美貌的王后,并伙同皇后杀死国王,最终窃取王位。借古各斯的故事,柏拉图试图追问,正义究竟是一种绝对的要求,还是一种外在的约束。或者更简单的说:如果有两枚古格斯的戒指,一枚戴在正义者的手上,一枚戴在不正义者的的手上,那么正义者是否会像古各斯那样,在隐形的时候做出各种恶行,变得不再正义。

时隔两千多年,比起戒指中的道德教诲,现代读者或许更想知道其力量来源,并抓紧仿制几枚,以应对将来的或当下的婚姻生活。的确,与典型的神话或传说中的宝物(如达摩克利斯之剑或朗基努斯之枪)相比,古各斯的戒指功能并不逊色。可要说这般宝物就没头没尾地藏在地缝中,好似武侠小说里的武功秘籍永远放在山崖下,必须要一个牧羊人或愣头青掉下去才能发现,又多少有些来路不明,惹人怀疑。当然也不是全然没有解释的可能,按照当代考古学的观念:在神话与传说出现之前,原始人类会将一些植物、动物甚至图形看作神秘力量的来源,而「圆环」就是其中最特殊的一种。

无论是中国的天圆地方还是《蒂迈欧篇》中的球形宇宙,人们总是倾向于把圆形与世界的本源或某种巨大的力量相连。哪怕是衔尾蛇、莫比乌斯环或紧箍咒这样在人类文化中流传了许久的形象,也大多表现为圆形。圆形本身是如此神秘,密布在整个星球的人类文化中,以至于曼弗雷德・勒克(Manfred Lurker)不得不写了一本符号学专著说明圆的重要:「在圆形中一切对立都被扬弃,与此同时,力量则被包含于其中。而且向心力与离心力在那里形成了平衡。因此,圆成为整顿世界万物应有秩序的一个神圣而秘密的中心场所。具有绝对性质的圆的内部,是全部生命萌发而出、然后再回流而入的世界胎盘。从上帝所创造的圆形之中,人类诞生了……」

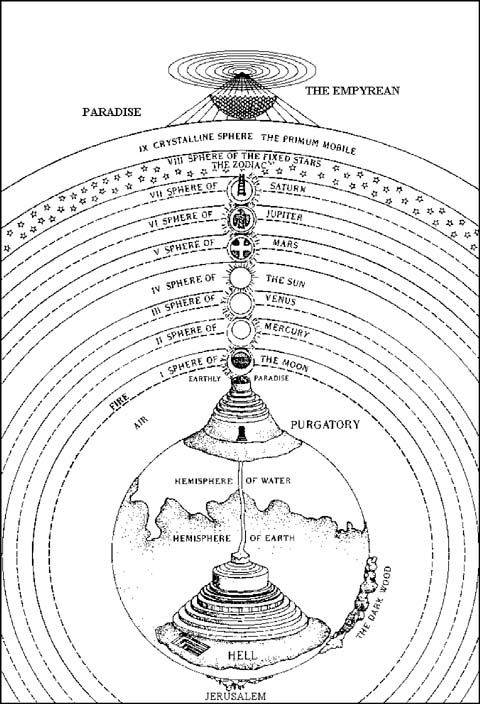

现代人往往对日心说嗤之以鼻,无法理解这般迂腐的理论为何会流传如此之久。可只需看看中世纪流传下来的地心说图绘,人们马上就会意识到,日心说所勾勒出的世界是如此完美:一层层圆形完美地嵌套在一起,每一重宇宙中都包含着另一个更小的宇宙,人体本身也是一种宇宙,是外在于他/她的世界的微缩版本,最大的世界与最小的世界就通过圆形之间的完美分形联结在一起。渴望获得完美的不只有西欧人,公元前一千年的埃及人就将世界上最会制作圆形的昆虫(蜣螂,也就是屎壳郎)称作圣甲虫,并坚信其深谙天文学知识,推动粪球的动作受到天体运转的启发。这种信仰是如此强烈,以至于彼时的法老会世代传递一枚蛛螂(Scarabaens sacer)型的印章戒指,作为王位与王权的象征。

在古代世界中,被神灵祝福的不只戒指,也包括所有圆形的事物。人们将泉眼、炉口和烟囱等作为沟通宏观世界的出入口,用圆圏把它们围住以阻挡恶魔,法庭和竞技场也因为用圆栏围住而被视为神圣之地。在神圣的圆形序列中,戒指就是最小也最便携的那个。因此,在诸如战争这样需要离开家乡的场景中,戴上一枚戒指总是意味着戴上一个便携式的微缩宇宙。人们尝试在自身与宇宙的联结之中寻求神灵的庇护,可神灵未必会听到,更未必会给予正确的响应:公元前三世纪,迦太基的将军汉尼拔在坎尼会战中大胜罗马军团,在战后送回迦太基的战利品中就有堆成三座小山的金戒指。

相比罗马人,靠近希腊地区的迦太基人或许更清楚,戒指的本源是「契约」,而所有的契约都不仅是联结,更是束缚:在希腊神话中,宙斯不仅将盗火的普罗米修斯绑在悬崖上,还命令他戴上锁铁和岩石制成的戒指,服膺于宙斯的权威。且不论缔结契约并戴上戒指之人是否真如毕达哥拉斯所嘲讽的那般,「为了找到幸运和最大幸福而失去自由」,可以确定,无论是地中海世界的商人们在相互签订合约时按下的印章戒指,还是王侯贵族们在缔结国家条约时使用的纹章戒指,甚至是中世纪之后逐渐兴起的夫妻交换戒指的习俗,都意味着召唤守护彼此的神灵,请它们作证,或是直接将自己所属的微小宇宙交给对方,在缔结的契约中,成为彼此的神灵。

随着时间的推衍,人类逐渐破除了宗教的魅惑,戒指中的神灵就此退场,取而代之的是不断膨胀的现代自我。法国大革命正兴时,法王路易十六的王后玛丽 · 安托瓦内特(Marie-Antoinette)策划逃出法国,在密谋逃亡的过程中,安托瓦内特给英国友人寄去了一枚戒指,其中包含着一缕头发,据称还随附有一句话,写着「我的头发因过分心痛而斑白」。在当时的欧洲,王宫贵族之间的确流行相互赠送带有盒子的戒指,盒中可以放置各种图像甚至对方的肖像。相传拿破仑死于圣赫勒拿岛时就戴着一枚类似的戒指,它在一般情况下关着盖子,一旦打开,拿破仑的人像就会弹出来。显而易见,此时的戒指已不再是契约的象征,而只是身份、友谊或志向的证明。

无论戒指意味着什么,直到十九世纪末,它都并未进入东亚人民的日常生活中。中国古代的戒指是纯粹的宫廷用品:当皇帝的某位妃子怀有身孕或身体不适时,她就会戴上「戒指」,表明自己不能侍寝,女官也就不会再将她列入当晚的名录。无独有偶,在古代日本或朝鲜,戒指也难觅踪迹。民俗学者浜本隆志将此种差异归因于不同生存方式的需要:频繁贸易或游牧迁徙的民族需要便捷的携带财产与证明自身权力与地位的方式,因此戒指可以在贸易发达、人员流动相对较快的欧洲生根发芽;相较之下,以农耕为主的东亚人大多在村落中定居,既不需要运输财产,也可以用更复杂的固定化的方式(如古代的服制和冠制)来表明自身的身份。

看起来,只在流动的欧洲文化中,人们才能理解,为何在《尼伯龙根之歌》里,女王布伦希尔特在看到戒指的一瞬间,就明白了自己十年前与自己结缘的并非丈夫巩特尔,而是臣子布伦希尔特。也只在飞速变换的近代世界中,人们才会希望将自己与星辰、矿石相对应,找到属于自己的生辰石,并将那一片片玛瑙、玉髓、水晶、锆石打磨、佩戴在手指上,制作成自我的证明。戒指的故事就是宗教或心灵的故事:越是在流变不居的世界中,人们越是需要依靠外部的事物证明自身的存在,因为比起人世间的一切关系或记忆,神灵与矿石是如此稳定可靠,哪怕只是金钱交换来的产品,也远胜过随时消陨的承诺与生命。

或许古各斯的指环要躲避的并非他人的目光,而是神灵的注视。离开了信仰与巫术的世界,现代世界中的每一个人都变成了古各斯:我们既不相信神灵,也不相信灵魂,我们相信自己,相信自己能够如演员般控制人生的前台与后台,在光彩耀人的同时,保有无比隐秘的生活。因此,古各斯的指环是一种「反戒指」,是一种不被需要的戒指,却也是一枚无法摘下的戒指。问题不在于正义者会如何使用古各斯的指环,而是一个颇具笛卡尔色彩的场景:如果所有人都戴着古各斯的指环,并假设其他人也戴着古各斯的指环,那么除了贵金属的含量与钻石的克拉数之外,我们要如何证明自己能够理解其他人,又应该用什么方式去缔结契约,交换彼此的爱与灵魂?

本文另有版本刊载于《时尚先生》2021 年 10 月刊。