翻译自 Flusser 的论文集 Shape of Thing。自用,应有翻译错误。

「物体」(object)就是造成阻碍(obstructs)的东西,一个如抛射物(projectile,就像它的拉丁词源 obiectum 与希腊语的 problema)般被抛到你路上的问题。只要它还构成阻碍,世界便是客观的(objective)、实在的、成问题的。「用具」[1](object of use)是这样一种物体:人们使用并需要它,以移除其他形成阻碍的物体。这个定义内含矛盾:一个为了/去移除其他阻碍的阻碍?这一矛盾便是所谓的「文化的内在辩证法」(如果我们用「文化」指代所有用具之和)。这种辩证法可以总结如下:我在路上遭遇(come across)了阻碍(遇到了客观的、实在的、成问题的世界),为了继续下去,我推翻(overturn)了其中一些阻碍(将它们变成为有用的东西,变成文化),结果被推翻的物体本身成为了阻碍。我越是继续,我越是被用具(多是以汽车或行政机器的形式而非冰雹或食人虎的形式)所阻碍。事实上,我受到了双重阻碍:其一,因为我使用它们以求继续;其二,因为它们自身造成了阻碍。换言之,我越是继续,文化就变得越客观、实在且成问题。

这是对事物(things)本来状态的一种介绍。因此,针对用具,或可加以询问:这些抛射物是如何以及为何被扔到某人的路上。(对其他物体来说,这样的问题没有意义。)这一问题的答案是:它们作为设计而被那些此前经过的人所筹划(projected)。它们是筹划好的设计(projected design),我需要它们以求继续,它们也阻碍我继续。为了打破这种恶性循环,我自己筹划设计:我自己把用具抛到别人的路上。我必须赋予这些筹划好的设计以何种形式,后来者才能用它们帮助自己继续,同时尽可能避免构成阻碍?这既是一个政治问题,也是一个美学问题,是事物创造(creating things)的核心关切所在。

也可按照不同的思路表述这一问题。就用具而言,我遭遇了他人所筹划的设计。(就其他物体而言,我遭遇了一些不同的东西,或许是相当他者[Other]的东西。)因此,用具是我与他人的中介(媒介),而不仅仅是物体/对象。它们不仅是客观的,也是主体间的;不仅是成问题的,也是对话性的。关于事物创造的问题也可这样表述:我能以如下方式赋予我所筹划好的设计以形式吗?一种更强调互动性、主体间性和对话性而非客观性、实体性和问题性的方式?

在事物创造中,一个人面对着责任(因此也面临着自由)的问题。面对着自由、自然。无论是谁为用具筹划了设计(无论谁创造了文化),都给别人造成了障碍,对此(即便是某种促进解放的意图),我们无能为力。但必须铭记的事实是,在创造事物时,人们面临着责任的问题,这使得首先谈论关于文化的自由成为可能。责任就是决定对他人的事物负责(answer for)。这是对他人的开放。在创造我的设计时,如果我决定对某些事情负责,那么在我所设计的用具中,我便要强调主体间性而非客观性。在创造我的设计的过程中,我越是将注意力引向物体(我越是无责任感地设计它),物体就越对后来者构成阻碍,文化中的回旋余地(area for manoeuvre)也将收缩。只需一瞥当前的文化状况便可证明这一点:其特点是将注意力都集中在物体之中,无责任地创造用具的设计。在当前形势下(且至少自文艺复兴以来),这几乎无法避免。至少从文艺复兴起,从事设计的人就已将其设计筹划至物体之上,以生产越来越多实用的(useful)用具。物体抵制这些设计。这种对立吸引了那些创造设计的人的注意,使他们能够越来越深入地洞察(penetrate)客观的、实在的、成问题的世界,变得越发熟悉它并掌控(master)它。这使科学与技术的进步成为可能。这种进步是如此具有控制力,以至于那些创造设计的人忘记了其他的进步,在对待他人的路径上的进步。科学与技术的进步是如此具有控制力,以至于任何负责任的设计创造(creating designs)行为都被视作一种退步。文化的现状之所以恰如其所是,正因为将负责任的设计创造视作保守(backward-looking)。

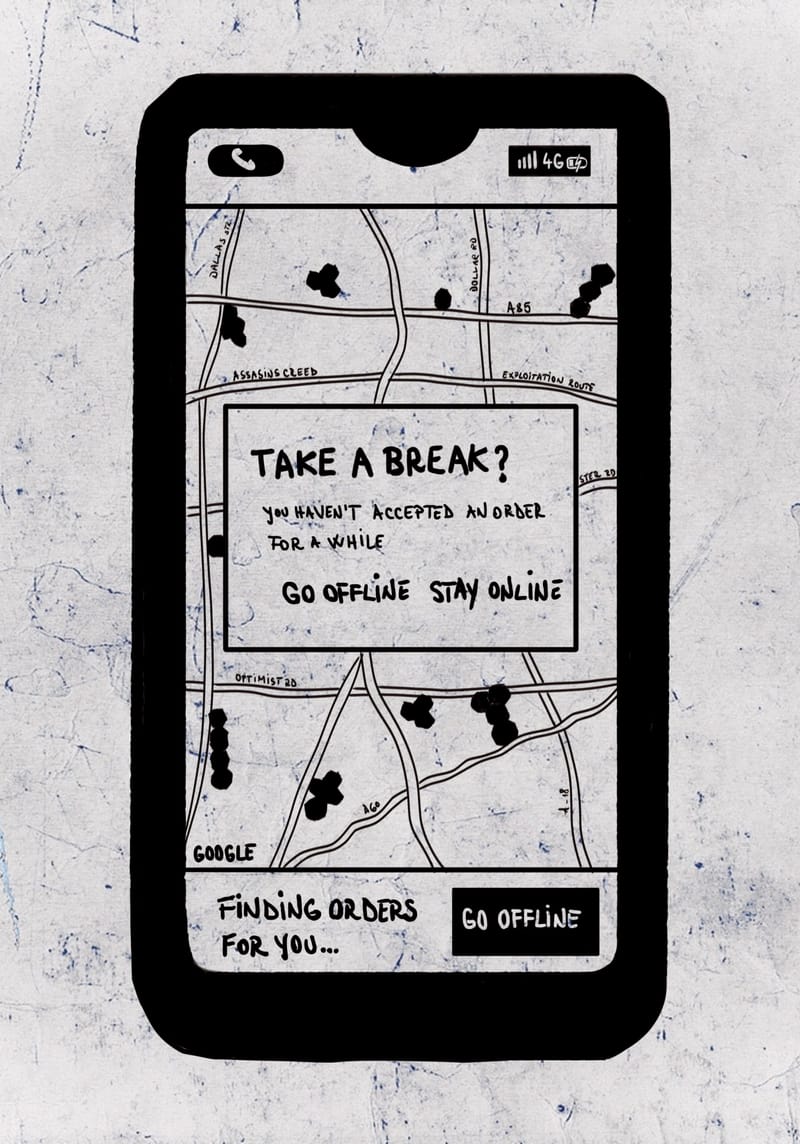

先知们称这是客观世界的「异教徒」(pagan)对我们的控制,他们将那些控制了人的物体称为「偶像」(idols)。从他们的角度来看,当前文化的特点是偶像崇拜。然而有迹象表明,这种设计创造的态度正开始改变。如此,设计便越来越不成其为「异教徒」而是「预言」。事实上,人们开始将物体从物质(material)中解放出来,设计非物质的用具,如计算机程序和通讯网络。并不是说一种以此方式发展的「非物质文化」将减少阻碍:它或许比物质文化更能限制自由。但是在创造这种非物质设计时,那些创造设计的人的视点可以说自发地朝向他人。非物质自身指引着如何负责任地创造设计。非物质的用具是偶像(因此被崇拜),但它们是透明的偶像,让他人得以看到幕后正在发生的事情。它们中介的、主体间的、对话的面向是可见的。

这当然不足以成为一个理由,以期望未来存在一种更负责任的文化。但还有一点需要提及,它或可为这种乐观正名。无论如何,用具是我们为了前进所需的所有障碍,且我们越是需要它们,就越会用尽它们。对用过的(used)用具来说,将它们筹划至某人路上的设计已被抹除(obliterated)。它们已经失去了设计筹划给它们的形式;它们被去除形式并被抛开。这可以追溯到热力学第二定律,它指出,所有的物质都倾向于失去其形式(其信息)。对非物质用具来说,这一原则同样适用(即便不那么醒目):它们也在熵增的道路上。我们开始意识到所有形式(以及所有创造)的暂时性本质。因为熵对我们的阻碍至少同用具一样多。责任和自由的问题(这是创造的本质问题)不仅出现在设计过程中,也出现在抛出用具的过程中。或许对所有创造(甚至是非物质设计)的暂时性的意识将促成一种未来情境,其中事物将被更负责任地设计,由此导向一种文化,其中用具作为障碍的空间越来越小,而作为人际交往工具的空间越来越大。一种多一点自由的文化。

严格翻译 object of use 中的 use 应比「有用的」要强,接近这种 object 的本体属性,因此翻译为「用具」。不过这样 object 作为「物体/客体」的意思就未能完全展现,需读者加以注意。 ↩︎