纳粹主义最持久的后果之一是「卐」字的世俗化。鉴于这一标志已在人类意识中扎根,这可不是什么小成就。相比之下,大西洋是如此深,却又那么浅:在凯尔特人和阿兹特克人看来,纳粹的「卐」字并无二致。本文试图反思这一标志,在此之前,理应说明文章的方法进路。

看待事物的方式(至少)有二:观察(beobachtend)和阅读(lesend)。若某人观察事物,他/她就会视之为现象。以「卐」字为例,人们看到了两个交叉的条状物,条状物的两端各有一个钩子。若某人阅读事物,他/她就会预设并试图解读其意义。(只要某人将世界看作一本书,一本《自然之书》(natura libellum),只要某人试图去译释(entziffern)它,一种无预设的自然科学就注定不可能。可只要某人观察而非阅读世界,它就变得毫无意义了。)若某人以阅读的方式接近「卐」字,那他/她就会看到轮毂上放射出了四个辐条,这些辐条沿钩子的方向转动,钩子则勾勒出圆周。从阅读的角度看,这个符号在说:「我是太阳轮,我在辐射。」

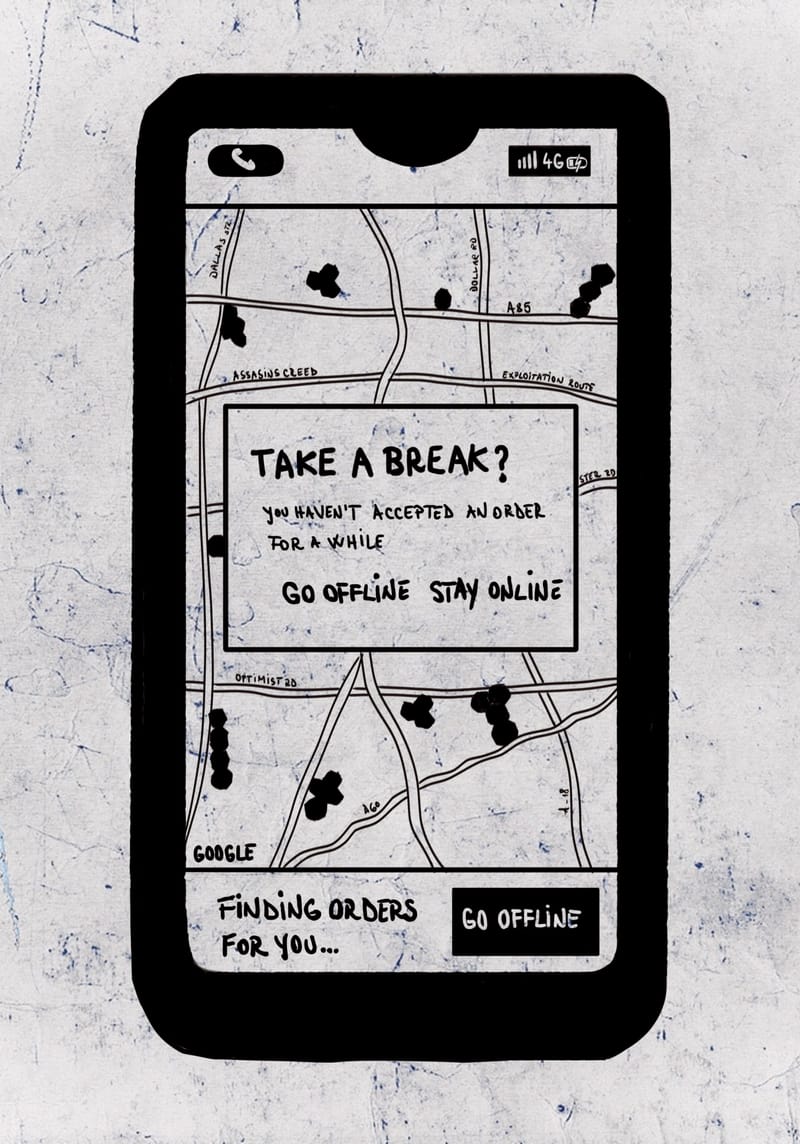

在此,要坦白本文的动机:观察后工业时代的情况,轮子缓慢却不可逆转的消失令人印象深刻。在电子装置内,齿轮不再滴答作响。任何想要进步的人都抛弃了轮子,他/她们选择翅膀。一旦生物技术超越了机械,机器将不再有齿轮,而是手指、腿和性器官。也许轮子就是要变成一个圆,以成为众多相等的曲线之一。在轮子如此衰落之前,似乎有必要从太阳轮的图像中读出轮子的深不可测,即便是在最后关头(即便有些媚俗)。

这幅图从指号指向所指,从「卐」字指向太阳。它是一个发光的圆盘,绕着地球转动。然而,只有从上升到下降的上半圆是可见的;下半圆仍处于黑暗的神秘之中。这种永恒的循环(在所有阶段中永恒重复的循环)是完全反有机的。生命的领域中没有轮子,只有石头和被采伐的树干会滚动。生命是一种进程:一条从出生到死亡的线,一条为消逝而存在的线。可与太阳轮相斥的不仅是生,还包括死:它神秘地将其衰落倒转为上升。太阳轮战胜了生与死,在它之中,人们能看到整个世界,毕竟,正是太阳轮使世界显现。凭此观之,将看到以下图景:

这是个人与物相互关联(也即互换位置)的场景。太阳轮(循环的时间)为一切事物分配位置并使其归位。每一次运动都是人和物对彼此、对永恒的循环秩序所犯下的罪行,为了弥补这些罪行,时间循环往复,使人与物各归其位。因此,人与物没有本质的区别:两者都由散播混乱的欲望所激发,都因其罪行而随时间并被时间审判。万物皆有灵,因为它们在运动,必须有动机才能运动。时间是法官和刽子手:它绕世界旋转,既使一切归位,又令一切转动,在这种罪行、惩罚和永恒回归的情绪中,或者说,在太阳轮的标志下,人类已耗尽了地球赋予它的大部分存在期限。

总有人试图反抗命运之轮。他/她们所作的一切,都只是在进一步地激怒命运。正因为俄狄浦斯不想娶母,他才会这样做,并不得不将眼睛挖出来。这就是希腊人所谓「英雄主义」。前苏格拉底哲学家希望从外部——从超越性(Transzendenz)之中——超越轮子,他/她们认为,为了能够转动,轮子必须有一个动机,一个推动者。亚里士多德提出了时间之后的「不动的推动者」,这一动机,或者说,这一无动机的动机,已是西方上帝概念中不可或缺的部分。

然而,早在前苏格拉底时期,美索不达米亚就发展出了一种完全不同的英雄主义。试想一个苏美尔祭祀,他端坐着,试图解读轮转的世界。他看到了出生、死亡和重生;他看到了罪行与惩罚;他看到了黑夜与白天、夏日与秋日、战争与和平、丰年与歉年;他看到所有这些阶段如何循环啮合。借着这些循环和本轮,祭祀可以占卜未来(例如用占星术),不是为了阻止,而是为了预言。忽然,他有了一个难以置信的想法:建造一个与命运之轮方向相反的轮子。如果把这个轮子放进幼发拉底河,它就会转动水,使其不流入大海,转而流入河道。今日观之,这是某种技术观念。可在彼时彼地,这却是一个无法理解的突破。轮子的发明突破了史前的魔圈,突破了命运。它开启了一种新的时间:历史。如果一定要形容水车的发明,那也只能是「灾难」。

对水车的哲学狂热不应妨碍对其后续发展的追问。换言之,想想某辆驴车,它将玉米送到磨坊。 这与英雄发明家(祭祀)的场景截然不同,它处于历史中间,比起神话,它更接近工业革命。因为「车轮」(即车上的轮子)的概念完全归于历史意识,也只在历史成为生活经验之处产生。举个例子:

设想一下,将水车抽离其位置,并施以动力,它将不得不滚动,在绵延不尽的空间中,在无休无止的时间中。这就是所谓的「历史」:绵延不尽、无休无止的滚动。然而,事实并非如此,需要一个马达(一只驴子),它要不断给轮子新的动力,以保持其滚动。如何解释「车轮」必须由马达驱动(Motorrad)而不能是「自动车」(Automobil)、永动机(Perpetuum mobile)或某种永恒运动的机器(ewig Bewegtes)?「车轮」的概念无法自行解释这一问题。轮子是一个圆,它只在一个点上与轨道相切。一个点是无维度的,也就是「无」,因此,轮子永远不会接触它滚过的真实,也绝不该受到真实的影响。可它确实激起了世界的斥力(Widerlichkeit),一种险恶(tückische)的斥力,驴子必须拉着它,才能让它继续滚动。

好好想想,在讨论「车轮」时,我们离神话中的太阳轮世界有多远。神话世界和真实世界的基本区别在于:神话世界中不存在无动机的运动。如果有某物在运动,那是因为它有动机,也就是说,由某个动机驱动了它。相较之下,在我们的世界中,运动需要进一步的解释。我们的世界是惰性的,或者——说得优雅些——惯性定律解释了一切运动与一切静止。自然,在我们的世界里,似乎也有一些有动机的运动。例如我们自己的运动。这种不正常的运动是生物的特征。十八世纪的人们希望用寓言来解释生物的动机,再用复杂的机器来解释生物本身。这种希望从未实现。然而,神话世界是有生命的世界,其中万物有灵,服从命运的转动;我们的世界则是惰性的、无生命的世界,即便其中出现了生命体,它也毫无动机地向前滚动。

为什么车轮总是卡住?在理论上,一个点就是无,一个轮子就是一个圆。可在实践中,点总是有些延展,圆也都不太规则。理论上,根据惯性定律,轮子应该无休无止地滚动。可在实践中,轮子会被摩擦力制动。可这并不意味着我们要放弃理论;相反,在制造车轮时,我们必须在惯性理论中建立起摩擦力理论。想想驴车,在此,我们正处于理论与观察、理论与实验的之间,换言之,也就是处于科学思维与技术思维之间。

我们先是发明了水车,随后又发明了车轮,我们由此突破了命运之轮的永恒回归,世界变得惰性且无生命,同时也变得险恶且相斥。然而,通过理论和实验之间的辩证法,我们可以克服无生命世界的险恶斥力,并迫使它成为无休止地滚动进步的基础。进步之轮无法永恒地自动,它被迫一次又一次地克服无生命世界中盲目的、无动机的阻力(例如重力和地表的凹凸不平)。进步之论需要一个马达,那就是我们自己,我们自己的意志。因此,大获全胜的工业革命之口号是:「若你强壮的双臂愿意,所有的轮子都得停下。」或者「我们是所有轮子的驱动者,是死寂宇宙中活着的神。」

不幸的是,近来的事实表明,阻碍进步之轮的阻力确实可以被克服,此后它便可以自行滚动进步。它成了一辆自动车。如此,人类要是再去进一步驱动车轮,就不免显得多余了。所谓「进步」就像在夜里的冰面上滑行。危险在于,在如此平滑的进步中,若是人类试图踩下刹车,那他/她们就会被碾死。这使我们回想起俄狄浦斯,他对命运之轮的转动感到愤怒,而不得不挖出了自己的眼睛。这或许可以解释,为什么如今的人们试图停下轮子,从车轮的世界跳到另一个尚待体验的世界。在跳下平滑滚动的自动车之前,本文试图再一次回望,以抓住那个璀璨(strahlend)的秘密,它就藏在滑行的轮子之后,是整个故事源点。

翻译自 Flusser 的论文集 Shape of Thing。自用,未定稿,或有翻译错误。