人类在已经消灭细菌的宇宙中生活,根本不可能幸福。为了重新在这里注入生命的活力,就必须使细菌活动起来,必须重新引入想象力,发现诗,从而创造人类美好幸福的生活。——巴什拉

二元结构与多重编织

在布迪厄的研究序列中,1982年出版的《国家精英》属于中后期作品。以《区隔》(1976)与《世界的苦难》(1993)为两个端点,伴随着个人在研究场域内位置的转换,布迪厄的研究方法也在不断变化:在《区隔》之前,布迪厄的研究更具结构主义人类学的色彩,较少使用定量资料;在《世界的苦难》之后,其研究方法则离主流社会学研究更远,更凸显其中的诗学要素。因此,对处《国家精英》的考察将有两方面益处:一则可视作典型样本,借此理解布迪厄在这一时期内的研究方法;二则可看成《区隔》与《世界的苦难》之中点,借此分析布迪厄研究方法转换的轨迹及其内在动力。

回到《国家精英》,与一般形式的社会学研究不同,该书序言并未简述研究本身的展开逻辑,也未对研究之缘起或所处脉络进行说明;相对的,从研究的本体论预设到其方法论特征,布迪厄在此完整地说明了研究的理论立场,并抛出了后文中不断复现的社会与心智的双重结构。可问题正在于,从序言到正文,文本并未依照「假设—证明」的逻辑推进:此处的序言与其说是一个有待证明的「假设」,毋宁说是一个基础的座标系,为此后的材料处理提供着可能,而一旦这种处理完成,所有的经验材料也就自然拥有了一个理论座标,从而成为了理论材料。

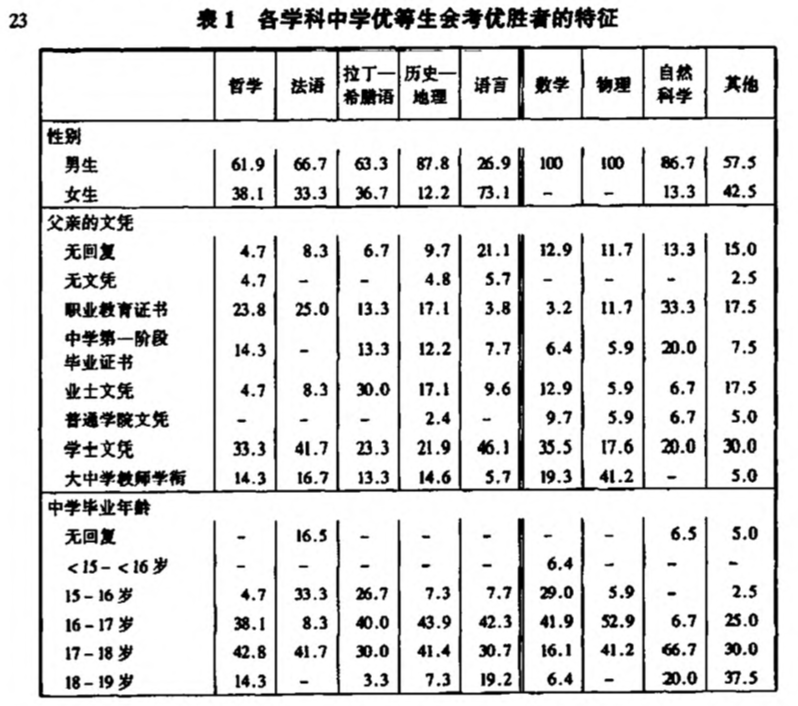

如果将序言与正文间的关系看作某种范本,不难发现,同样的关系(推进方式)也出现在不同的章节内部,构成了布迪厄写作的基本特征。不论这一方式有何长处,可以确定的是,在《国家精英》第一部分的开头,引述了莫斯关于范畴与言语关系的论述后,布迪厄面临的首要问题是,如果不将此前已铺开来的理论架构当作有待回应或检验的假设,文本应该依照何种逻辑展开?在此,布迪厄的选择是,直接以文本开头的理论架构为基础,展示并分析材料(《各学科中学优等生会考优胜者特征/特点》两张表格)后,从而构造出一组二元对,亦即「古代语言」与「法语」的对立,前者与「认真」和「自我确定性」相连,后者与「天赋」及「才华」相关。

「古代语言」与「法语」间的初始二元对构成了新的坐标系。在此后的文本中,布迪厄所做的工作正是将后续的材料全部还原到「古代语言」与「法语」的坐标系中,并不断证明不同二元对间的同构性,拓宽坐标系本身的意味与效力(如后续学生评价系统中的二元对——「记忆/愚钝/卖弄」与「才华/优雅/自如」——就是初始二元对的一种变形)。可这种推进方式同时意味着,最初始的二元对必须相当可靠,才足以作为后续所有二元对之基础。换言之,《国家精英》以学科分类入手展开论述,相当程度上是因为,与后续的评价系统相比,学科分类是一个比较客观稳定的分类方式,并不需要借助语言的敏感性即可完成分析。

在此回看《国家精英》对不同性质的材料的处理,可以发现两种力量的冲突:其一是布迪厄对一种融合的均质的分析/书写模式的追求,这使得文本有意地取消不同性质的材料(理论陈述与经验数据)及分析方式(话语分析、统计分析或结构分析)间的差异,几乎不加转化的将不同材料与分析并置在一起;其二则是布迪厄对不同材料与分析方式内在客观性差异的考虑,促使其以特定的方式编织材料(如将较为客观的学科分类放在开头,或是通过脚注与附录的方式遮掩未能被收编的差异),以满足社会科学场域对其研究与写作的要求。

文本推进中的两种力量之冲突集中呈现在「两种正文」的安排上。表面看来,两种正文似乎分别对应理论与材料,即每一段宋体部分进行一系列理论分析,后续的每一段楷体部分提供材料佐证并导向下一段理论分析。然而参照对「早熟」(précocité)概念的分析,其中楷体部分仍是相当理论化的,仅仅是在论述方向上不同于宋体部分,或者说,似乎仅是两段宋体中的延展出的枝蔓。事实上,由于整本书中布迪厄引入的材料相当有限,楷体部分的功能并非提供材料,而是从不同侧面对材料进行反复还原,将其放置到统一的座标系之中。

因此,相当程度上,无论是以二元对为中心的文本推进方式还是不同层级相互交错的文本编织方式,《国家精英》最核心的写作策略正是促使所有材料能够进入到一个座标系中。这一座标系比一般意义上的理论分析层次稍低,又远高于经验分析的层次,可以看作是某种「一般化」的空间,而这一空间构造技术与过程的分析,也就是打开《国家精英》文本的关键所在。

对应分析与空间构筑

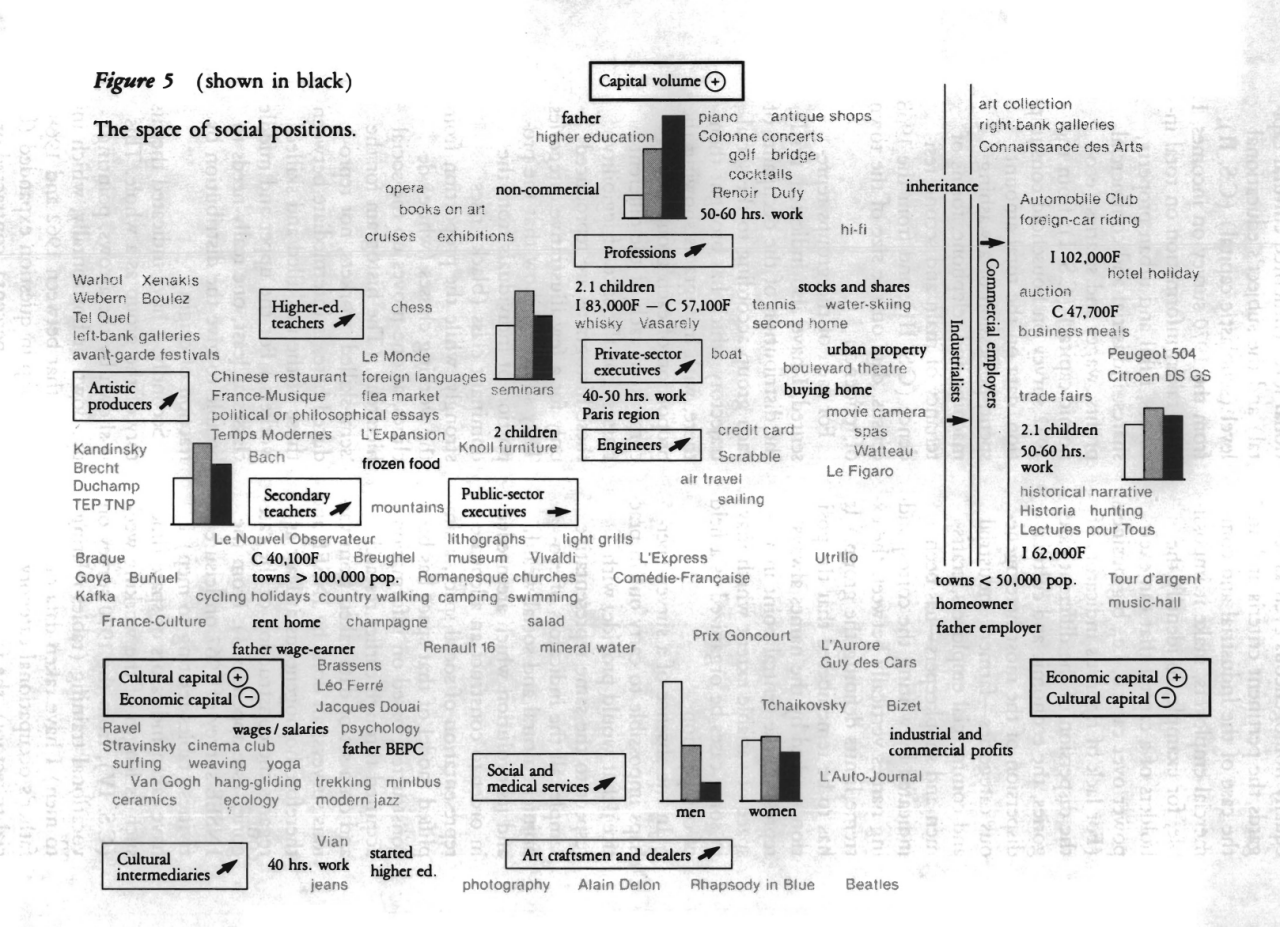

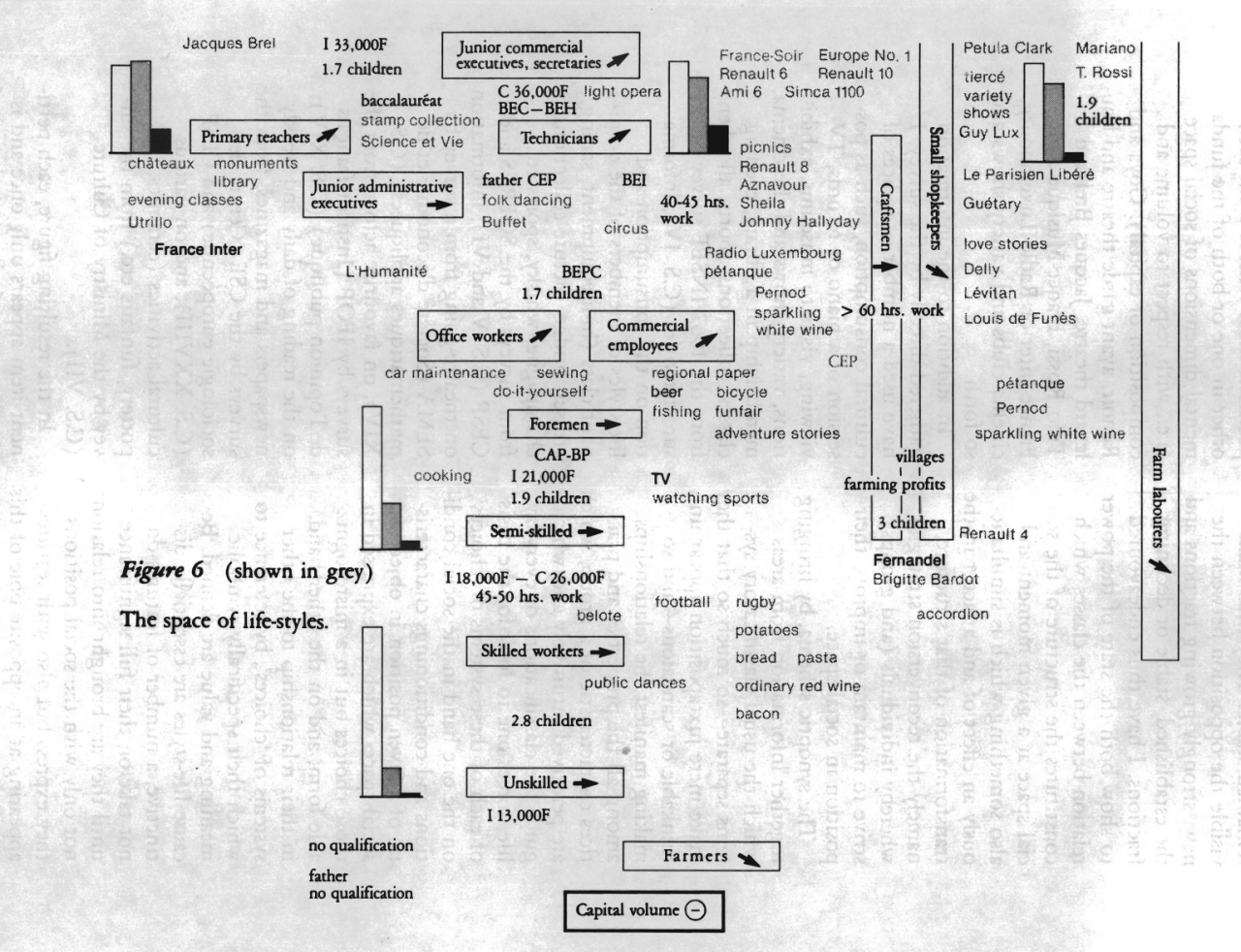

仔细考察《国家精英》的论证,其中存在着两种略有差异的方式:一种较为接近社会理论或文学理论,即通过反复建立二元对间的同构性来推进;另一种则较为接近主流社会学,意在通过统计数据或图表,给出一些直观的结论,或通过分析相关图表来得到结果。然而在第一部分第二章中,为了说明学业分类图式与客观社会分类(尤其是职业分类)间的关系,布迪厄引入了一种较为特别的图表,其组织与呈现逻辑既不同于强调数量关系及变化的折线图、柱状图或饼状图,也不同于定量研究中对计算结果的罗列;相对的,这种图表试图直接展现不同属性之间的对应关系,也就是所谓「对应分析」(analyse des correspondances)的结果。

对应分析早期几乎(70年代)几乎只在法国被采用,彼时的美国主流研究方法是回归分析。后来对应分析被引入英文学界后,又被称为R—Q 分析。一般意义上的「对应分析」可以呈现为表格或图等多种形式,其基本构造方式是设定两个向度(布迪厄习惯将两者分别构造为「社会地位」与「生活风格」),并将不同的案例以点的形式放入座标系中。 对应分析与回归分析的主要区别在于,前者的横纵轴都可以是复合属性,比如表三中的横轴就包括了「父母职业」「区域」与区域两项属性——这不意味着父母职业和区域的联合效应,仅仅是父母职业和区域作为同一组表示社会地位的变量。

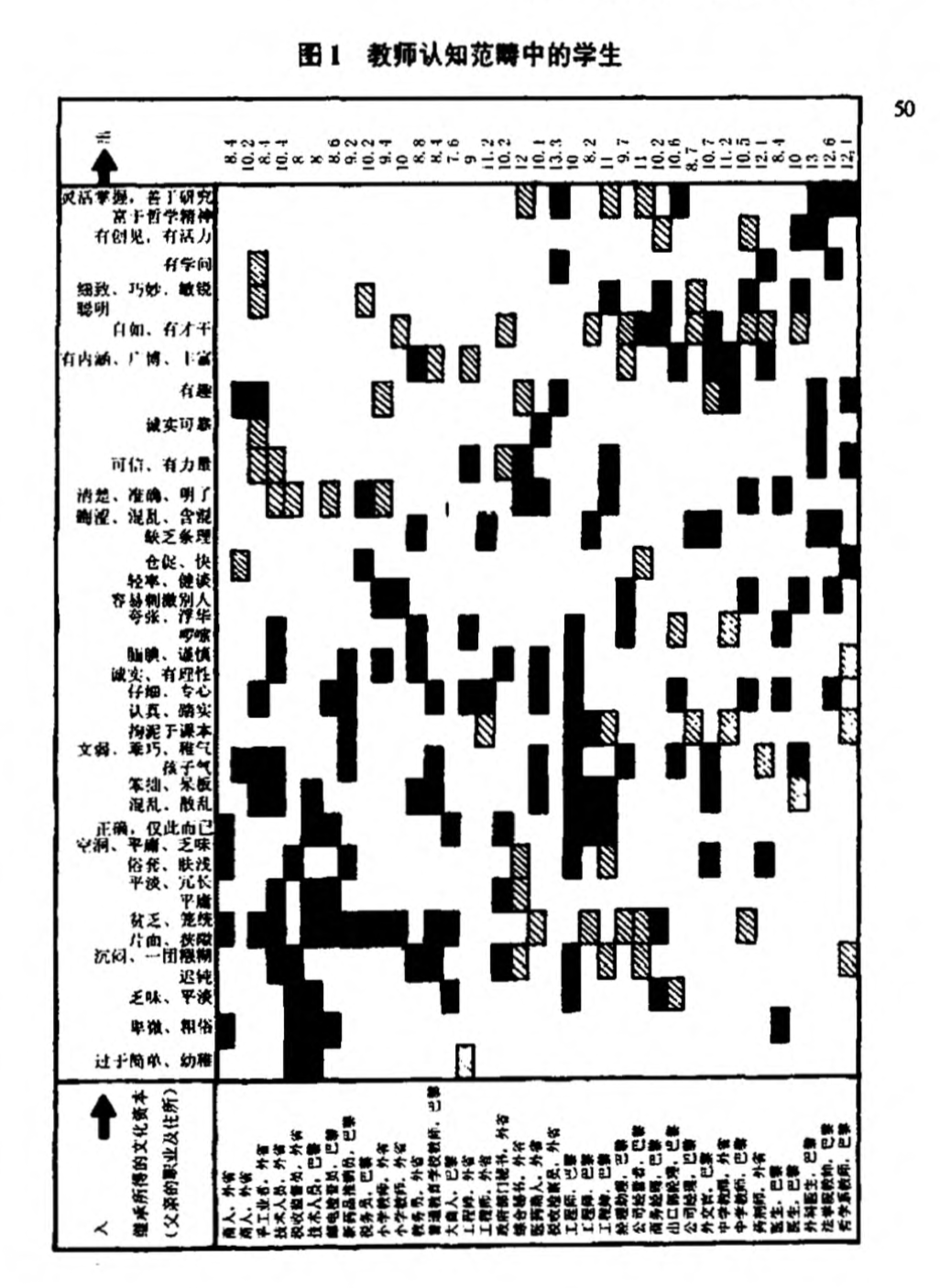

回到「不认同与象征暴力」一章的开头,布迪厄在此给出了一张名为《教室认知范畴中的学生》的图表。这张图的横轴罗列着不同个案的社会出身,纵轴则排列着不同的形容词组合。当座标轴设定好并将所有个案放回到座标系中后,一条能够说明横纵轴间关联的对角线出现了。正如布迪厄所说,这一图表的功能并非分析数据本身,亦非展示分析过的数据,而是「赋予模型直接可见的实在性,从而使这个模型能够解释分析过的数据」,换言之,这一图表的功能在于构造出某种线性文本难以建立的空间感。

《国家精英》并未具体讨论这一分析的空间性。如果将范围放宽到布迪厄的其他作品,那么在《区隔》中,布迪厄用相当篇幅讨论了对应分析的必要性,认为其关键在于用一种二维的(非线性的)分析方式引入空间,从而回避社会学话语(或一般性的任何一种话语)内在的严格线性,并借此「抓住社会空间结构和象征属性的空间结构之间的关联」。简言之,对应分析的优势在于可以将空间维度带回分析中,并作为一种与场域理论相对应的统计工具而存在。回看《国家精英》这一文本:如果说此前的文本推进(对二元结构的揭示)是在为空间构筑奠定基础,那么对应分析及其图表就为空间提供了一个可感的直观图示。

可这种「直观性」对于研究是否是必须的?如果通过回归分析或其他统计方式一样能够得到类似的结果,仅仅是不大直观而并不影响文本的推进,那么对应分析的使用似乎就成了布迪厄作品中的时代印迹。回到对应分析的使用场景中,抛开直接涉及空间感的「可能德性的空间」一节不谈,「认知机器」与「同类人的评判」两节所处理的问题都是评价的分类学对教师的作用及其机制。相较第一部分对二元结构的揭示,此处的核心是语言范畴与社会地位的同构性,而这种同构性并不仅仅是一个有待证明的结论,同时也带有强烈的本体论预设。

对照《国家精英》第四部分第一章引用的图表与第一部分第二章给出的图表,两张图都是在对应分析的框架下绘制的,也都创造出了不同属性的空间(社会条件的空间、生活风格的空间和惯习的理论空间),可后者仍具有一项显著的特征:其纵轴的构造本身就是语言符号,而不是那些被语言符号所表征的东西(如瑜伽或健身等带有强烈符号意味的文化兴趣)。在将纵轴构造为语言符号的序列后,对应分析的另一项优势,即其内在的、相当强烈的本体论预设就得到了凸显。就此而言,对应分析的使用不仅涉及研究技术的权宜,也是对研究方法与理论预设的有意统合。正是这种难以复制的统一性,赋予了文本强烈的个人特质。

进一步审视不同方法的本体论意味,如果说普通质性分析或民族志分析将社会行动及其主体看作最基本的分析单位,并希望直接观察这些单位,而回归分析关注的多是社会行动及其主体内部的属性的交互影响,所有的分析都发生在将材料还原为特定属性之后。那么,对应分析恰恰放弃了对个体的关注,即便这一方法将行动及其主体还原成了一些属性,可交互并不发生在这些属性之间,而是属性与一般性的社会结构之间。因此,在对应分析中,对社会行动及其主体的还原就是分析中最关键的步骤或者说分析本身。经过这一还原,研究所关注的就不再是个体的行动,而是真正具有「社会性」的对象,也就是最一般化的个体与社会结构间的交互。

在明确了空间结构及其展现方式后,为了进一步探索一般化个体与社会结构间的交互,布迪厄仍需确保自己对社会结构(尤其是作为其表征的语言结构)的分析的有效性。显然,这种有效性只能建立在比结构分析与对应分析更低的层次上,而它又必须为更高层次的(直接展现在正文中的)分析提供保障。这也就可以解释,为何从《区隔》到《国家精英》,布迪厄所构筑的象征空间中的分析对象,逐步从附属了「象征属性」或者被建构为象征属性的文化消费品,迈向承载了「象征属性」的话语系统,与此同时,文本推进的内在动力,也进一步向话语分析转移。

言语序列与社会诗学

再次审视《教师认知范畴中的学生》一图的纵轴,布迪厄在此排列了不同的形容词组合,最高是「灵活掌握、善于研究」与「富于哲学精神」,最低则是「卑微、粗俗」和「过于简单、幼稚」。如其所述,由于「同一形容词可以进入不同的组合,从而获得完全不同的意义」,对语词的分析只能是组合式的,不可能构造出稳定的单个形容词的序列。自然,只在对应分析的方法中,这种组合式的统计分析才成为可能,研究者也不必再孤立地理解语词。可问题仍在于,如果不同的语词不具有内在稳定的意义,而只能在语词的网络中凸显其定位,那么制造这一序列所需要的就不再是一种「社会学」技艺,而是一种「文学」的甚至「诗学」的感受力。

布迪厄并未在文本中说明这一序列的制造过程。可毋庸置疑,无论是在社会学研究中还是在文学或诗学研究中,将形容词(或其组合)构造为某种拥有稳定高低差异的序列都是难以想象的举动,也只有布迪厄这样的研究者(一位家庭背景不错的巴黎高师毕业生)才可能拥有足以保障这一序列可靠性的感受力。如果对语词意义的内在发掘作为《国家精英》文本推进的暗线,不难发现,前文所讨论的其他技术也都指向了语词意义的问题:二元对的构造建立在对不同语词的理解之上(「持恒」为何与「散漫」相对,「精细」又如何与「灵活」相应),同时也通过其构造,揭示出了词语被隐藏起的意义;类似的,对应分析所构造的空间,正如布迪厄所说,是社会结构与心智结构的双重空间,其中不同空间之间的连接有赖于语词的中介,语言内部的结构也为社会结构与心智结构提供了最可靠的范本。

正是在对语词的发掘中,读者可以明确地感受到,《国家精英》绝非一般意义上的教育社会学民族志(甚至不能算主流教育社会学研究):与其说它试图回应某个教育社会学问题,不如说它是将教育社会学看作一个适性良好的切口,借助教育场域的特殊性,处理一系列相当具有本体论色彩的问题。然而也正是这种诗学式的进路带来了研究中别开生面的部分,对语词的敏锐把握与对空间性的强调带来了一种整体性的对于象征空间的分析,这为分析结构性的(或制度性的)数据提供了象征化的可能。作为对比,如果说一般的民族志研究是在将理论/概念不断还原到具体场景中,从而得到理论与经验之间的相互证实,那么布迪厄的还原恰恰是要从已有的材料(可以是具体的场景信息,也可以是相对抽象的数据)中还原出它们的象征意义,也就是它们在象征空间中的座标。

事实上,这种还原(一种极端的一般化策略)最显著的特征就在于,它所分析的是「结构」,可呈现结构的方式却是「叙事」。在此,结构与叙事互为保障,两者结合带来的不是「均值人」而是「普通人」。这种一般性还原极其巧妙地解决了代表性问题,并使研究整体上极为灵活。不仅如此,这种还原策略也具有相当的性价比:无论是与一般的定量分析相比还是与民族志相比,它对材料的要求都是最低的——在定量材料较多时可以作出《区隔》那样大规模的分析,若定量材料不够,如《国家精英》这样反复使用材料的不同部分也可起到四两拨千斤的效果,为研究的推进提供充足的动力。

材料使用上的特征离不开研究者咀嚼材料的能力,可这一能力却并非训练足以达致,而是与研究者的个人生命史紧密相关。就此而言,《国家精英》最大的特征在于,它是一种完全内在的研究。研究者不仅不需要像一般民族志研究那样刻意回避熟知的研究对象,甚至也不需要通过长时间田野解决认知的偏误,相对的,由于研究者与其研究对象一样都浸泡在一套社会语言结构中,研究者所有先在的知识,尤其是对这一系统本身的理解,就成为了研究不可或却的一部分。布迪厄在正文中所进行的确实是社会学分析,可外显的社会学却完全奠基在内隐的诗学之上:只有接受了精英教育系统的研究者能够理解学业评价系统中不同语词组合的微妙差异,也只有被当作「国家精英」培养的个体才可能写出《国家精英》并破除教育施加给个体的魔法。

自然,布迪厄并非没有意识到,完全内在的研究违背了「保持距离」的原则,这可能带来一系列问题。在此,布迪厄所谓的「反思社会学」,或者说他个人强烈的方法意识,促使他在文本推进过程中不断对研究及其方法进行检讨(乃至某种意义上的元分析),这就在相当程度上保障了研究的可靠性。然而也必须承认,不论是在正文中还是附录中,布迪厄都有意忽略了研究中诗学的部分,反而是将言语序列本身当作一种被自己发现的「自然之物」。这一态度固然是希望将语词的意义从「琐碎的历史的方面」转移到社会学家所关注的可以「解释其他历史对象的原理」之层面,可这种遮盖本身却成了研究方法上无法回避的缺口。

如果将《国家精英》中呈现出的研究方法称之为某种「社会诗学」,那么在这一阶段,布迪厄似乎仍在有意回避研究中的「诗学」性质,试图强调其社会学的层面。作为对比,十一年后出版的《世界的苦难》完全放弃了对统计技术的使用,甚至避免构造任何直观的空间,完全依赖研究者与读者对同一套语言系统的感受力来推进论述,从而达致了一种内部更加统一的社会诗学分析。这一转变既构成了理解布迪厄研究序列与思想脉络的重要线索,也有助于研究者穿过不同作品的表面,窥见同一理论框架下,不同方法进路所带来的截然不同的研究可能。