不久之前,这还是个多余的问题。事物的道德?设计者主要关注的是生产有用的物品。比如刀子,要设计得足以切开东西——包括敌人的喉咙。除此之外,有用的建构必须是准确的——它要符合科学事实;有用的设计也应是美观的——它能为使用者提供一种体验。设计者的理想是实用的,也即功能的。至于道德或政治上的问题,设计者很少考虑。道德规范是由公众决定的——或是以超人的权威,或是凭众人的共识,或是两者兼备。设计者及其用户始终受到惩罚的威胁,要去遵守这些规范,不论今生还是来世。

然而,在当代处境中,事物的道德问题、设计者的道德和政治责任问题,已有了新的意义(实际是一种紧迫性)。这至少有三个原因:

首先,当下已不再有能型塑规范的公共领域。即便(宗教、政治和道德的)权威仍旧存在,其规则已不再被信任;其工业生产能力更是广受怀疑。权威越来越不可信,尤为重要的原因是,通讯革命业已摧毁了我们所知的公共领域。权威的能力遭到怀疑,因为工业生产已变得极其复杂,而任何一种规范都简单得像是误导。如此,在变得无能之后,所有权威的、普遍化的规范都趋向于抑制或扰乱工业进步,而不再为其提供指导。看起来也只有科学还算是完整保留着权威。然而,它坚称其研究是价值无涉的,结果也就只提供了技术规范而非道德规范。

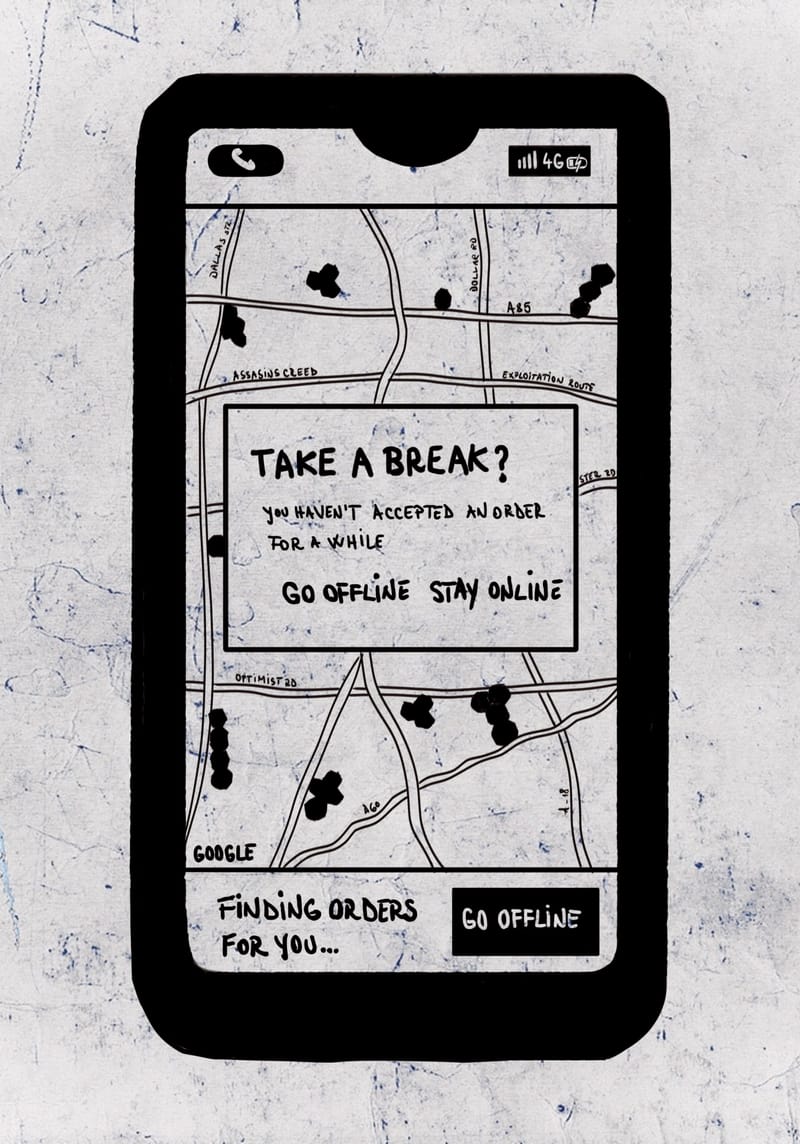

其次,工业生产(包括设计在内)已发展出一个复杂的网络。这一网络利用各种来源的信息,生产者可利用的信息量远远超出了个人的记忆力。问题在于,即便借助人工储存机制,也需考虑如何挑选信息,以供进一步处理。为此,需要将人和人工的不同成分组成团队并集体行动;由此,后果也不能归于任何单一作者。设计过程是高度组织化的。因此,没有单一个体可以对某个产品负责。即便权威机构制定了规范,在个体层面上,也没有人会受其约束。作为生产过程的逻辑延展,道德责任的缺失——若不能在设计的道德准则上达成一致——必将带来在道德上令人厌恶的产品。

再次,过去人们默认产品的道德责任属于用户。若有人持刀刺伤了另一人,责任全在行凶者而非刀的设计者。在此,刀的生产是一种前道德的、价值无涉的活动。可今时不同往日,自动化装置制造了不少工业产品——要求机器人对产品的用途负责,这多少有些荒谬。

谁要为「机器人杀人」负责?机器人的设计者,刀的设计者,还是电脑程序的设置者?或许也可以将之归于设计、编程或生产中的纰漏?要是把道德责任归咎于生产机器人的工业分支呢?或者是整个工业综合体,甚至它所属的整个系统?

换言之,要是设计师都不去讨论这些问题,设计中的责任也就完全丧失了。当然,这些问题都并不新鲜,尤其是在1945年,在寻找纳粹反人类罪的责任人时,一切是如此清楚明白乃至可怖。纽伦堡审判中出现过一封信,由一位德国工业家写给一个纳粹官员,在信中,工业家怯生生地祈求官员的原谅,因为他的毒气室建得太糟:没能一次杀死数千人,死亡人数只有几百。纽伦堡审判及其后的艾希曼审判清楚地表明:其一,不再有适用于工业生产的规范;其二,不再有单一的犯罪责任人;其三,责任已是如此稀薄,以至于我们完全无需对工业生产负责。

近来的海湾战争更清楚地说明了这一问题(尽管与纳粹相比,海湾战争不那么荒谬残忍)。盟军与伊拉克的死伤比约为1:1000,正是最先进的工业设计实现了这一数字。在此,设计的功能性、科学意义上的精确性以及毋庸置疑的美学成就,一切的一切都令人难以忘怀。这涉及到了任何伦理或道德(更不必说政治)责任吗?想象一下,一次空袭后,一名飞行员离开直升机去接受电视记者的采访。他仍戴着头盔。当他看向记者时,直升机的枪口也向记者看去。他的头盔与机枪同步,一眨眼就能发起进攻。所以,谁来对这种后工业的直升机—飞行员的综合体负责?谁又能对这种相互交织的关系之后果负责?是否存在任何权威,能够对此进行裁决——无论他/她是法官、牧师、国家还是国际会议、工程师委员会或分析复杂系统的专家?

如果我们不能成功地超越意识形态,找到解决设计伦理问题的办法,那么纳粹主义、海湾战争及类似的事情就将成为先兆,预示着毁灭与自我毁灭时代的到来。而唯一的希望,就是疑问本身。

翻译自 Flusser 的论文集 The Shape of Things。自用,未定稿,或有翻译错误。