引言:电子产品的自然史

每一种真正新颖的自然之配置——从根本上说,技术正是这样一种配置——都对应一种新的「图像」。——瓦尔特・本雅明《拱廊计划》(卷宗K)

机器和既非机器亦非人类——我称之为「非人」(unhuman)——的领域,与人们一起建立了被称为自然的人造物之集合。这些行为体(actants)不能被当成普通的资源、地面、矩阵、物体、材料、工具或冻结的劳动;它们比这更令人不安。——唐娜・哈拉威《怪物的承诺》(The Promises of Monsters)

电子废物(Electronic Waste)

要是从硅谷薄薄的地壳向下挖去,你将看到,错误的化学物质正在渗入深层的土壤与水源。二甲苯、三氯乙烯、氟利昂113和硫酸浸透着硅谷地下的地貌。自二十世纪八十年代以来,有二十九个地点的污染程度足以被美国环境保护署(EPA)标记为超级基金(Superfund)的优先位置,位于全国最糟糕的危险废弃物地点之列。事实上,硅谷有着全美最为集中的超级基金站点。出人意料的或许是,这些站点的污染并不源自重工业,而源于那些看似非物质的信息技术的制造。在二十九个超级基金站点中,有二十个与微芯片产业有关。诸如电脑、移动设备、微波与电子相机等技术物的组件的制造导致了地下化学物的累积。这些具有腐蚀性与毒性的化合物在空中与地上变异、迁移,未来数十年内,它们仍将徘徊于世。

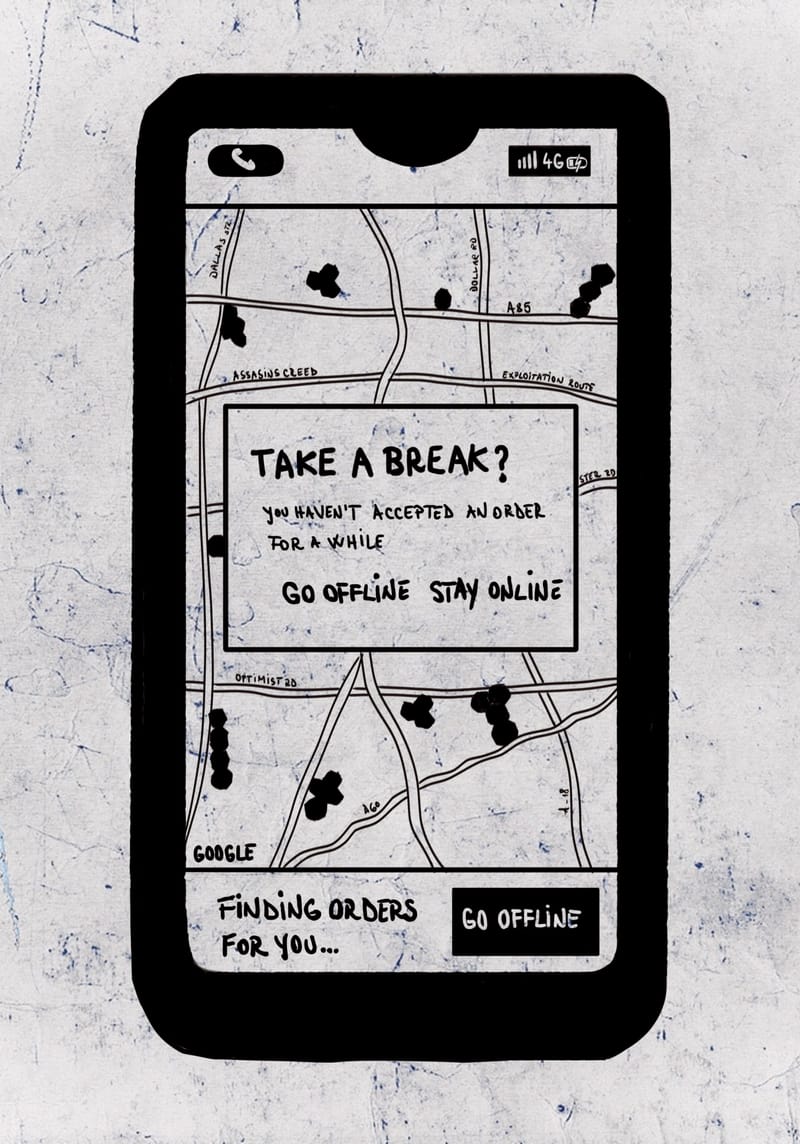

硅谷是一处记录着数字技术之衰亡(却仍未终结)的生命的景观,一个电子制造业的残留物不断积累的空间。然而,这种废物却并不专属于电子产品的生产。从制造地点到回收村落、垃圾填埋场再到市场,电子废物在此种回路中移动、沉滞。电子产品通常只作为「媒介」或界面出现,显然缺乏物质性的实质(material substance)。然而,正因它们看似如此非物质,数字媒体以独特的方式物质化:步进作为物质原料,同时也作为对丰裕的表演(performances of abundance)。制造与处理电子产品需要复杂的基础设施,它们很容易被忽略。然而这些空间也揭示了意料之外的碎片,它们是数码物(digital)的一种副产品。来自数码设备的废物有效地重新安排了我们对这些媒介及其生态的理解。

戈帕・克里希纳(Gopal Krishna)写道:「现在的废物是电子废物。」据其描述,越来越多的废弃电子设备被送往垃圾场。这是电子废物的另一面:并非制造过程的副产品,而是死掉的产品在等待处置。数字废物(E-waste)——报废的电子硬件,从个人电脑和显示器到移动电话、DVD播放器和电视机——正以爆炸性的速度增长。电子产品覆盖的设备范围广泛,其设计的使用寿命却越来越短,这意味着每一次升级都会产生相应的电子碎片。在美国,据估计截至2010年,将有三十亿台消费电子设备,它们会以每年四亿台的速度报废。这些设备中的许多还未进入废物流。在数以亿计被宣布为无用的个人电脑中,至少有75%被储藏起来。电脑所有者储存着过时的模型,仿佛有某种办法可以追回其失去的价值,可个人电脑并不会随着时间而获得价值。某些情况下,被储藏的电脑和电子产品会进入废物流。这些消费设备中的大部分被填埋(在美国,这一比例高达91%),而一小部分则被回收或再利用。此外,回收往往涉及到将电子产品运往拥有廉价劳动力和宽松环境法的国家进行打捞(salvage)。事实证明,数字革命就是遍地垃圾。

人们对电子废物的关注主要集中在电脑的回收与处理之上,可这些设备仅是电子废物流的一部分。电子产品的普遍性——微芯片已如此广泛地插入到系统与物体中——意味着电子产品带来的废物类型激增。微芯片——或者说「基于芯片的计算设备」——预示着计算的范围已经超越了占据我们桌面的内存大小中等的机器,也包括了微型设备和分布式系统。微芯片可以在电脑和玩具、微波炉和收集、电蚊拍和网络架构中被找到,所有这些都有助于电子废物的存储。尽管这些设备的使用大有区别,使其具有「功能性」的材料与技术资源却有着共同的基质:塑料和铜、溶剂和硅。电子产品通常由一千多种材料组成,这些部件形成了一项影响深远的材料计划的部分,涵盖了从微芯片到电子系统的范围。

本书提出的问题是:如何将电子废物作为一种特殊的电子(electronic)形式的废物进行研究。电子产品以何种方式污染环境,其质量与散布的情况又如何?电子废物不仅是一堆报废的产品,也包括新的材料与整个制造废物的系统。与电子产品相关的废物催生了全新的废物分类和监管方式。电子工业不比重工业,它不会消耗如此大量的有害物质,可是,举个例子,至今仍然没有完善的标准来为电子产品制造中所使用的材料的毒性分级(degree)。电子产品的激增不止带来了看似程序或「软件」,也包括大量「硬件」。从信息到网络,电子技术看似更加非物质的一面,其实也依赖于诸种物质安排。电子产品由一系列复杂的紧紧相扣的技术组成,其中任何一部分都可能过时或失效,并使整个计算「系统」无法运作。

当前关于电子废物的报告与研究都特别关注其增加与控制,以及伴随废物出口而出现的环境困境。尽管这些研究提供了关于电子垃圾的容量、分布、政策的宝贵信息,但我更希望将电子废物置于电子技术的物质与文化讨论中。废物不仅仅是纯粹的物质,因此,可以说,研究废物的方法不止可以说明废物制造的经验过程。废物的沉积层(sedimentary layers)不仅包括电路板与铜线、物质流与全球经济,也包括技术想象、进步叙事与物质的时间性。废物和废物制造不仅包括实际的垃圾(被丢弃的机器),也包括用来描述计算技术不断提升的残余乌托邦话语——我们今天仍在使用它们。要从已经非常密集的记录中挖掘这些层次和碎片,就得扩大对电子废物构成的界定,并用创造性的方法收集关于这些废物的故事。

在这项研究中,我考虑到了对什么构成了电子废物的一系列描述,并进一步扩大了电子废物的定义,以检验这些物质与文化过程如何促进与推动了技术的瞬息万变(transience)。为了让电子产品的多层次发挥作用,这项调查记录了电子产品如何以及在何处转化为废物。通过废弃,我们可以记录这些设备的影响——其「物质影响」,以及「无意的『事后』影响」或「反常的展演性」。电子产品会不断以我们未曾完全预料的方式展演/运作(perform)。电子废物、化学污染、故障、宕机、过时、信息过载都是电子产品物质性的意外效果之显现。尽管这些后效常常被忽略,但诸如反常的展演性也能提供一种理解技术运作——它们远超出假定的意向性或某种稳定的进展——的洞察力,并且,它还允许让技术那古怪的物质化、生成性甚至不可预期的品质浮现。我没有马上提出解决这些电子产品困境的建议。我选择更加仔细地观察电子产品的易变性,评估这些技术多种多样的失败,以及在失败后作为有毒残留物堆积下来的方式。

通过剩余物关注电子产品的好处是,在这些化石形态的痕迹中,使得这些技术得以实现的效果,以及物质、文化和政治资源都变得更加明显。这一进路扰动了——也占用了——虚拟的和非物质化的幽灵,它们通常保证了电子技术的物质「支持」没那么容易被察觉。但物质性不只是一种支持,本研究表明,虚拟性不仅包括非物质性的出现。我认为,虚拟性能够促生更广泛的消费与浪费。当电子设备缩小到薄纸般的掌上手持设备的尺度时,它们看起来很轻,似乎脱离了物质资源。但从制造过程到一次性短命设备的过度发展,这种非物质性的感觉也导致了废物的激增。在此,我将这种电子废物的可能类型之扩散作为出发点。这些废物的痕迹沉积为电子产品的自然史。

Jennifer Gabrys: Digital Rubbish: A Natural History of Electronics