日本漫画家押见修造2010年代的作品《我在麻理体内》以一段经典的性别转换情节开头:高中生小森功一觉醒来后发现自己变成了早先所憧憬的同校神秘女子麻理。 和所有性别转换的剧本一样,小森功用双手狠狠地揉了揉「自己」的胸部,随后才意识到自己变成了女性这件事。在一种更加狂野的想象中,美国小说家菲利普・罗斯(Philip Roth)笔下的中年文学教授凯普什变成了乳房本身。不是甲虫而是乳房,不是独立的生物而是寄生于他人之上的器官,在一种无法用理性解释的敏感中,凯普什不断质问自身存在的意义。

好乳房与坏乳房,押见修造和罗斯分别表达了乳房形象的两级。一面是生命之源,另一面却是罪恶之始:圣经《创世纪》中的夏娃的胸脯既哺育了犹太教与基督教信徒们的祖先,却也是诱人犯错的禁果,是人类最终离开乐园的罪魁祸首。然而乳房的古典形象终究与其现代样貌有所不同:在早期的乳房叙事中,乳房与女性同享罪与爱,男性则不得不在始终在两级——套用中文的说法,便是一半红颜,一半祸水——之间饱受折磨。可当代的乳房似乎更具可变性:小森功是通过乳房才确定自己成为了女人,凯普什则是作为乳房从而失去了男性的自我。

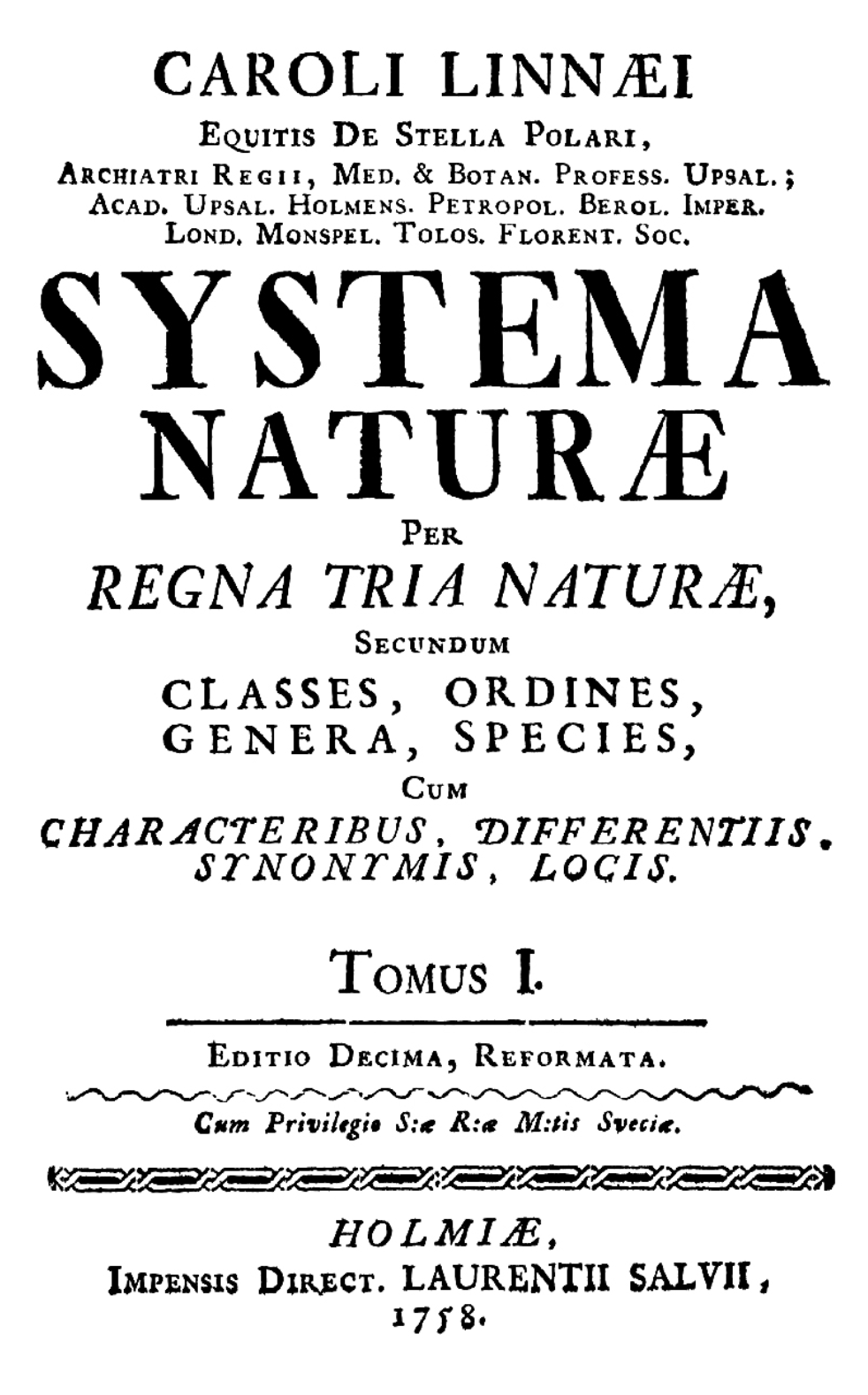

乳房仍旧是男性思考女性的支点之一,可这种支点所关注的却不再是好与坏,而是性别之间更实质性的差距,或者说,「我」所在的这具身体,与思考它的「我」之间的关系。现代人早已习惯将自己拆分成两部分:一半是「我」的思考/灵魂/精神,一半是「我」的身体/皮囊/躯壳,问题在于哪一部分应该更接近「真正的我」。诸如笛卡尔这样的哲学家会相信,「我思」才是真正的我,它控制着外在的身体和行动,因此非肉体的部分才是人类的本质。可对生物学之父林奈(Linnaeus)来说,在所谓的「我思」之前,人类首先是一种「哺乳类」动物。

现代人似乎很少质问为何将人类划入「哺乳类」。人类有哺乳行为,在所有生物学近亲中,人类也是唯一具有持久胸部的种类(黑猩猩的胸部会在哺乳期结束后快速扁掉)。可乳房并非人类唯一的特点,心脏、耳部、四肢,人类身体的许多部分都有特殊性,且是两性所共有。事实上,直到1752年第10版《自然系统》出版时,林奈才加入了「哺乳类」(mammalia)这一分类。而此前几年,一共育有七个孩子的林奈发表了一篇名为《唯利是图的奶妈》的论文,其核心是性别的日益平等使得女性脱离了自己的本质(即哺乳),而奶妈的哺育将大大影响孩子的将康。

无论「哺乳类」的划分是否与林奈个人生命处境有关,类如其名,哺乳类中的雌性/女性的本质都被看作「母亲/哺乳者」(mamma)。哺乳类理所应当以哺乳为天职,正如直立人(homo erectus)或游戏人(homo ludens)也有着各自的任务。问题不在于应当如何界定乳房、女性、养育之间的关系,而是任何一种看起来绝对正常、中立的描述与判断都会影响着我们对自身或他/她人的理解。设想一幕罗斯式的乳房变形记稍显困难抽象,可极少有人意识到,现代人的自我(无论男女)早已变得和乳房一样敏感而充满孔隙,经受着无尽的精神和物质流动。

我们远比二十世纪初的人类更常思考与谈论自我。我们更多依靠外来的观点、理论、立场、叙事去理解自我。同时,我们体内也积累了更多不属于自身的东西,它们在改造着我们的身体。如果将当代母乳与二十世纪初的母乳做对比测量,人们会发现其中出现了大量新兴的化学物质:塑料手套、电缆、保鲜膜、玩具中常常包含的邻苯二甲酸酯代谢物(MEP、MCPP、MEHHP),厨房用品上常见的用来消毒的三。氯生,PC塑料瓶中常见的双酚A——二十世纪的人类生产了大量看似无害、健康的产品,所有这些物质都在不经意间渗透到我们的身体之中,以我们不了解的作用方式与身体反应。

这倒算不上什么反工业或是反化学宣言。真正有趣的并非哪些物质或概念进入到了我们身体与自我之中,而是它们的确在通过我们的身体与自我进行流动的事实。我们曾经将身体与自我看作一种天然的事物,或是像是一尊雕塑,一具封闭的实体。我们有可能将从外部雕刻它,形塑它,可它却有着一个坚实的核心。然而现代的身体与自我不再是如此阳刚的形象。现代的身体与自我更像是圣经中(或中国古代历史故事中)的女性或乳房,是一个不断承受与接纳一切外来事物的容器。我们热爱它,因为它可以随心所欲地为我们所掌控,我们可以抽出脂肪、垫大胸脯、强化肌肉,也可以修饰影像、树立典型、渲染焦虑。

某种意义上,现代人不必介入任何关于性别的争论,因为那个传统的「男性」形象早已不再适用于任何人。一个典型的「男性」可以表现得独立、理性、坚毅乃至伟大,他不会受到外部世界的冲击,他就是他自己;与之相伴的则是一个林奈式的哺乳类女性,她是如此敏感易变,容易受到外部的影响。要追问的不是性别的界分,不是乳房的归属(属于男性、女性还是族群),而是不同的力量(文学、科学、历史、政治、物质)如何进入到我们自身之中,用一种隐蔽的看似中立的方式,影响着我们的身体,以及我们对自身与他/她人的理解,以及在此之下,这种现代自我与身体的透明性或易感性(susceptibility)。

或许可以这么说,住在麻里体内的不止是爱慕她的小森功,也是许许多多她从不知晓,也从未想象过的东西。

本文另有版本将刊载于《时尚先生》2022年4月刊。