《闪灵》的观众永远不会忘记男孩丹尼(Danny)乘坐小车在走廊中穿过的场面。丹尼面前的路线不断延展,似乎永远没有尽头,两侧是不断出现的房间,男孩的每一个选择都使人感到焦虑与恐惧。从物理结构上看,走廊无比适合在恐怖电影中出现:摄影机在有限的空间中不断推进,屏幕外的走廊空间和摄影机经过的空白空间都将不断延展,这将人们带入一种不确定的状态中,恐惧也随之增加。更令人难忘的是,库布里克创造性地使用了斯坦尼康稳定器(Steadicam),将它绑定在一个小小的轮车上,创造出一种流畅、低矮的非人视角,似乎是某种可怖之物在跟随着丹尼前行。

二十世纪八十年代的评论家们并未发现《闪灵》的开创性,甚至有人认为这部作品没有把握好典型的哥特风格,典型的哥特式长廊应该逼仄而窄小,鬼魂不应存在于广角镜头中。可问题正在于,《闪灵》中的走廊唤起的是与哥特风格不尽相同的恐怖或怪异之情,大部分人从未意识到走廊是一种现代的建筑结构。英文中的走廊(corridor)一词源于意大利语中表示「跑步」的动词「currere」,与信使(courier)一词同源。「走廊」在英文建筑设计中第一次出现是十八世纪,并在接下来的一个世纪销声匿迹,直到十九世纪中期才逐渐成为一种典型的建筑结构。

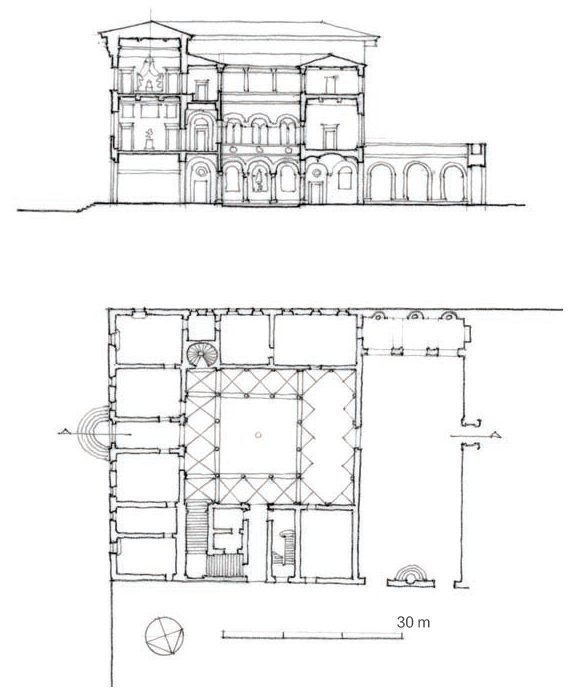

前现代建筑并不围绕「走廊」与「房间」的结构组织,小型独栋建筑自不必说,在类似宫殿、寺院的大型建筑中,不同的建筑体或功能块也是围绕「庭院」或「廊道」(gallery)组织,前者是所有建筑围绕中央庭院摆放(例如美第奇宫),后者则是位于建筑物房间外侧或连接两栋建筑的过渡部分。「廊道」与「走廊」最大的区别在于「走廊」位于建筑内部,且大多数情况下两侧都具有房间,例如中国传统建筑中常见的各类「回廊」或「侧廊」都是英文意义上的廊道(gallery)而非现代意义上的走廊。

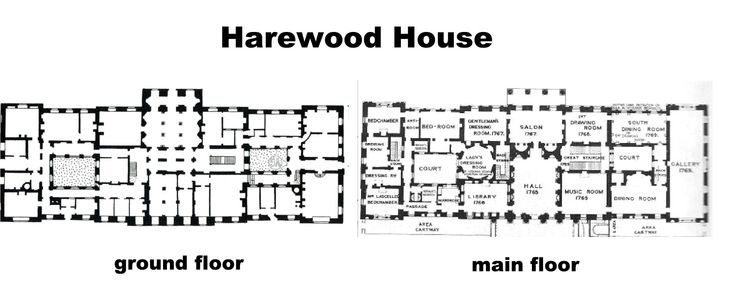

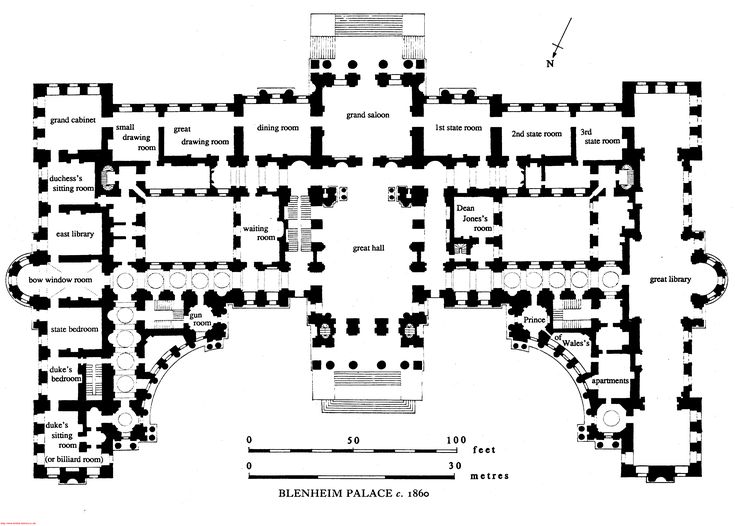

在物理意义上,推动走廊出现的主要因素是建筑功能的复杂化:十八世纪中期修建的霍华德宅(Harewood House)中的房间远比美迪奇宫繁杂,走廊在此的功能是区分不同功能的房间和空间;十九世纪的布伦海姆宫则更明确地围绕走廊来组织和管理空间。在象征意义上,走廊的诞生宣告了居住者的重要性。文艺复兴时期的王公贵族往往建筑是一种表达自己权力的方式,建筑的形态因此也应当与权力的形态类似,走廊因此成为了大规模政治网络中的权力隐喻——「权力走廊」所指的正是在不同机构间来回穿梭且直接通达权力中心的能力——也成为了组织复杂现代政治的空间。

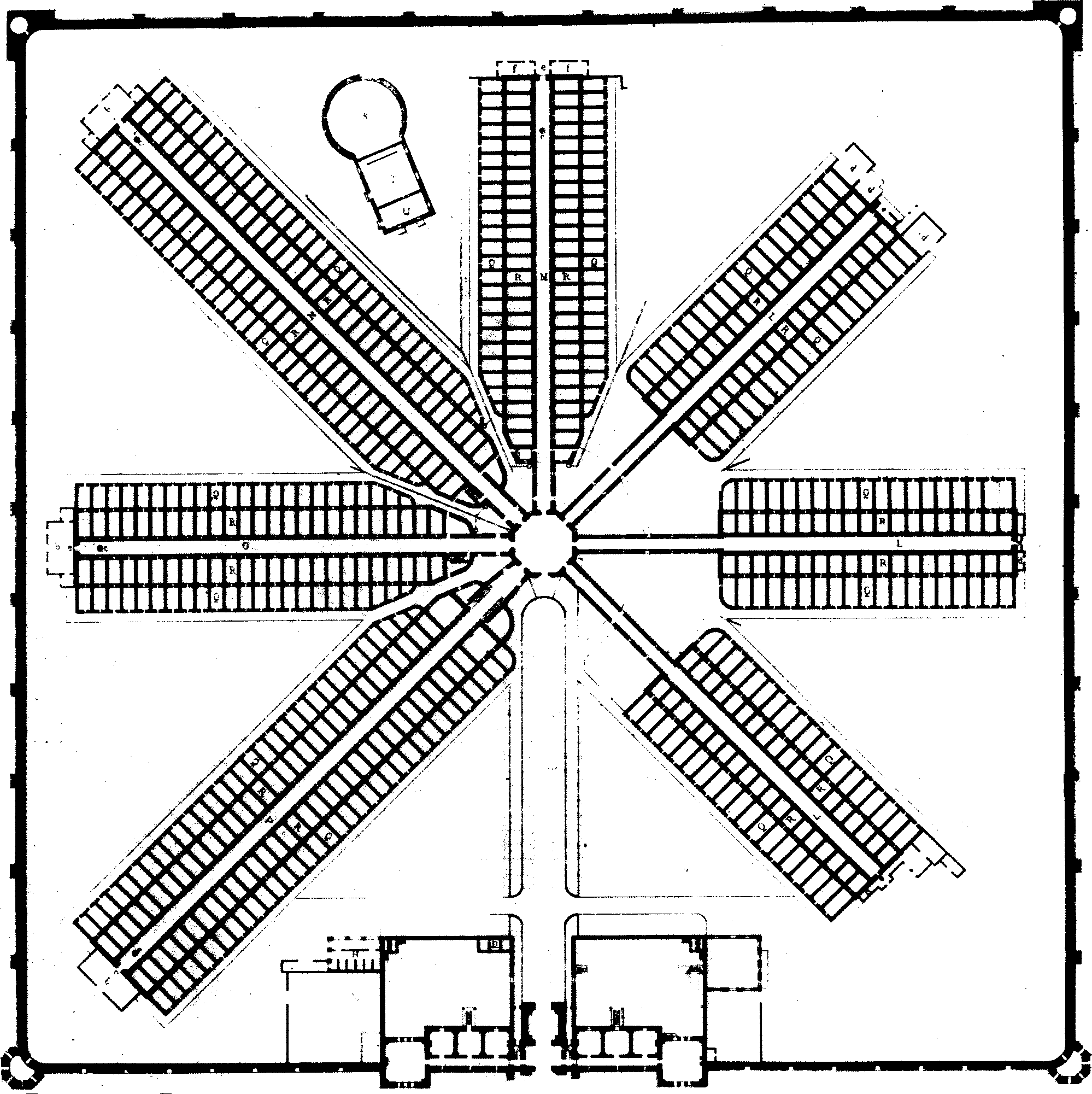

不止王公贵族,社会学的鼻祖们也大都相信走廊的政治功能:如果说前者希望用用走廊组织权力,那么后者则设想用走廊管理、改造人群。1808年,法国作家傅立叶(也就是马克思所说的空想社会主义的代表人物)发表了一份招股书,意在为自己设计的共产村庄募集资金。与过往的建筑不同,傅立叶的村庄完全围绕着二层的整个走廊/街道展开,将起居室、大小社交空间和餐厅都连接在一起,也将所有的居民链接在一起。在傅立叶眼中,围绕走廊展开的新建筑的结构拆解了既有的社会关系,同时也拆解滋生这种关系的封门闭户的社会空间,这将加速人群之间的碰撞,带来一种彻底的社会融合的希望。

然而由于无法筹措到足够的资金(股份仅仅卖出去数十分),傅立叶的计划不到两年便夭折了。1837年,傅立叶去世后,他的法国学生维克多·孔西得朗(Victor Considerant)与美国学生艾伯特·布里斯班(Albert Brisbane)相继在美国中部创造傅立叶梦想中的房屋。尽管两人的实践不久就告终,但仍旧影响了大量的美国本土实践。诸如北美共居之屋(North American Phalanx)、法米斯泰尔(familistère)在内的共居建筑都默认将走廊作为楼宇的核心,建筑物或是存在内部走廊,或是有连接性的外部走廊。走廊成为了共产意识形态中建筑的核心,是走廊组织起了所有人的流动与沟通,是走廊交换了不同人的激情与思想。

共居之屋在北美的失败并未使人类放弃对走廊的热爱。1919年后,苏联的住房彻底收归国有,大型建筑物几乎都成为了人民公社。在此背景下,二三十年代的苏联人开始寻找一种新的、经济效益最大化的建筑组织形态:每人只拥有一个小的私人房间,厨房、餐厅、浴室、洗手间均为公用。公共空间与通道体系不仅具有经济上的优势,同时也能够促进人们的互动,在建筑的空间结构中改造人的心智。布尔什维克们还为此发明了一个全新的概念「社会凝聚器」,就像电子冷凝器一样,社会凝聚器是储存革命能量与构建革命能力的处所。然而,也正是在凝聚器中,人们看到了走廊乌托邦的一丝阴影。

在回忆走廊时,俄国作家与理论家斯韦特兰娜·博伊姆 (Svetlana Boym)写到:「廊道在苏维埃神话般的地形图中占据着特殊地位。它既是过渡空间,是充满恐惧的空间,也是房屋黑暗的极限……廊道里住着的基本都是老酒鬼、当地的蠢货、小流氓和坠入爱河的少男少女。所有不登大雅之堂的行为都可能在这里出现……与此同时,很多双眼睛都会透过半开的门打量你。」看起来,走廊所凝聚的并非苏维埃社会主义的革命能量,而是那些社会意图排除在外的剩余物。这种走廊恐怖主义并非苏联的专属,环顾全球,走廊永远是边缘人(或某种意义上非人或需要管控的人)的空间。

如果说走廊的乌托邦无法自由地联合所有人,那么「走廊」与「房间」的组合结构却可以用来有效地大规模分离与管控个体,将一部分人从社会中排除出去,在走廊中构建更加简单且容易控制的连接。傅立叶的梦想并未实现,可是他思想中的另一部分——建筑空间可以用于改造人类的性格——却被继承了下来:从十九世纪中期开始,监狱、工作室、疗养院、医院、救济所、公共住宅、学校等等现代人最为熟悉的公共设施纷纷引入了走廊与房间的结构。尽管不同类型的设施具有不同的具体空间分布,但走廊在此都意味着监禁性与强制性,意味着公共权力试图借助特定的空间形态,对人口进行大规模的管理与改造。

然而,走廊的权力也有多种面向,甚至让人难以察觉。1954年,全球第一栋购物中心「北国商城」(Northland Shopping Center)开业,设计师借用了巴黎、柏林等地拱廊商业街的结构,用走廊刻意设计、引导和控制人们的行动路线,让人们沉浸在商品和品牌的海洋中。三年后,畅销书《隐形的说服者》(The Hidden Persuaders)认为购物中心故意将消费者引导到一种半迷茫的状态:降低心跳、减少眨眼、记忆缺失、时间感缺失。或许正是这种隐喻启发了《活死人黎明》(Dawn of the Dead),它在占地十万平米的购物中心拍摄,影片中的僵尸们,就像无数消费者那样,漫无目的地在购物中心内徘徊。

走廊中并不只有僵尸,还有缺失面孔的异乡客与陌生人。1991年科恩兄弟的电影《巴顿·芬克》(Barton Fink)中有着大量对酒店走廊的刻画:无限延长的空间两侧有着无数的房屋,房屋门前有着一双双鞋,可是镜头内却极少出现鞋只的主人。毋庸置疑,酒店内居住着大量的和「我」一样的客人,通过门牌、门卡、声响、灯光,我们能够确认他/她们的存在,却无法了解更多的信息。他人只是在那里,我通过走廊看到他,却无法和他沟通,这使我充满焦虑。恰如萨特在《存在与虚无》中所说,透过酒店走廊和钥匙孔,我们并未看到他人,相反,我们看到「有人在看我们」,我们于是看到了自己。

与酒店的走廊一样,办公室或官僚制系统的走廊抹平了不同的空间与不同的自我之间的差异,可与古罗马修士所描绘的濒死体验一样,官僚制中的行进者总是相信,自己在朝着走廊深处的亮光走去——换言之,走廊深处存在着某种神圣之物。卡夫卡在《城堡》中事无巨细地描绘了K和另一位官员见面的过程,尤其是K经过的走廊:「这是对空间最好的利用。通道的高度刚好足够一个人站直走过……两边的墙都离天花板还有一点距离,毫无疑问是出于通风的需要,因为在像酒窖一样深埋地下的通道,小房间里肯定没有窗户。」K希望通过走廊到达权力的终点,可走廊的尽头是下一条走廊,走廊是永远的延宕,走廊是权力本身。

即便走廊没有尽头,「走廊」本身也即将走到自己的末路。在1962年改编的电影版《审判》中,导演奥森·威尔斯(Orson Welles)放弃了卡夫卡小说中标志性走廊意向,反而构造出了一个巨大的开放式空间。威尔斯敏锐地意识到了走廊和权力之间越发松弛的关系,以及正在暗自涌动的反走廊潮流。从七十年代起,建筑师们与各类公共机构开始反思走廊的问题。走廊晦暗,走廊出现在痛苦或窘迫的回忆中,走廊灰暗或是缺乏人性,走廊象征着生与死,走廊让人焦虑、不安甚至惶恐。人们因此开始尝试使用自由平面、格网、蜂巢等等各类自由的开放空间,并将走廊藏匿在转角处或服务门后。

可人们从未真正赶走过走廊的鬼魂。只要走廊所寄居的权力仍在运作,只要人们仍旧希望借助建筑与空间来管控、治理、改造他人或自己,走廊就永远不会消失。无论善或恶,走廊寄托着无数的乌托邦与反乌托邦的理念与实践,在其行将就木时,它又成为了新的乌托邦试图解决的问题本身。走廊已死,走廊永生。在丹尼的小车穿过走廊时,我们感到不安、焦虑、恐惧,因为斯坦尼康稳定器上的摄影机在不断推进,空白越来越多,已知越来越少,也因为我们无法确认,广角镜头中映射出的,究竟是哥特时期遗留下来的鬼魂,还是被困在现代走廊中的我们自己。

本文参考了罗杰·卢克赫斯特的《走廊简史》一书。