1861年,法国《公共卫生年鉴》(Annales d’Hygiène Publique et de Médecine Légale)刊载了一篇题为「火车旅客制造的危险」的文章,详尽记下了前一年发生的首席法官普安索(M.Poinsot)谋杀案:

去年12月6号,从米卢斯(Mulhouse)开来的列车,在凌晨3点15分驶入巴黎车站。乘客们匆匆离开了包厢,但还有一个包厢的门仍然关着,一名铁路职员就过去开门。当他发现有个人形躺在座位中间时,万分惊讶!他便叫那个人出来,却没有回应。包厢天花板上的光线不太稳定,为了让包厢内更舒服,窗户又装上了黑丝绒窗罩,包厢里就更暗了,他就更看不清楚。他伸出手,立刻就缩了回来,手上已经沾了血。他立刻通知站长和警监,他们很快就确认,那男人是一具死尸,倒在血泊里。

普安索案发生不久,扑朔迷离的事件就引起了各大报刊的注意。由于在后续的调查中,警方未能找到任何关于凶手身份的线索,只能确定他/她是与普安索共用包厢的乘客,公众惶恐的情绪很快从谋杀本身转向作为案法地点的火车:「普安索先生被暗杀,对于公众而言仍然是一个值得关注的事件。……每个旅客作为终有一死的人,都感觉受到了威胁。」在描述了铁道旅行的焦虑氛围后,《费加罗报》提出了两种应对威胁的方式:其一是让中产阶级乃至上层阶级离开包厢,去坐三等车厢;其二则是让仆从和自己一同旅行,避免在火车上被害。

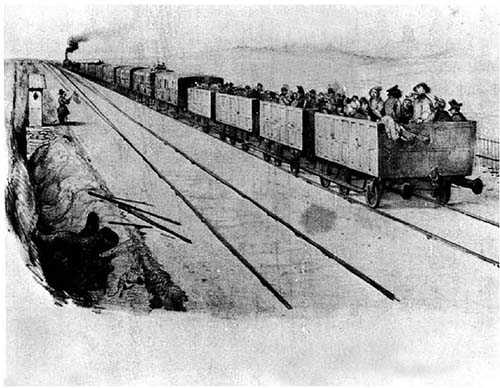

作为一种新兴的交通运输方式,铁路缓慢地渗入人们的生活,也激发越来越多的恐惧。1760年代时,瓦特发明了蒸汽机,可受成本与其他技术限制,直到十八世纪末期,蒸汽驱动的交通工具(蒸汽船与蒸汽火车)才开始逐渐普及,其最初大多是用于运输煤炭。最初一批观察者已然意识到,与马或牛不同,火车不会感到疲惫,这种持续地、几乎是凭空发生的运动(并没有东西在推或拉火车,它为什么会向前走)似乎并不符合自然的原理。因此,当十九世纪中的人们终于有机会坐在列车中,看着窗外景色飞驰之时,那种被不可控制、不可理解的机器所支配的恐惧终于集中爆发出来。

1862年,《柳叶刀》出版了一本小册子,其中提到车轮与铁轨之间产生了一种全新的震动,它不同于自然世界中的震动,因此可能会使人的肌肉缓慢退化。类似,在火车发生剧烈碰撞时也会出现一种自然世界中不存在的震动,它可能会导致人类的脊椎出现微小磨损,变成所谓「铁道脊柱」。不到二十年,物理性的「铁道脊柱」病已不再重要,人们更关注铁路带来的精神影响,可「震动」的概念同样延续下来:「震动以及铁路碰撞造成的破坏,对于神经系统造成的影响比任何普通损伤大得多……剧变发生了。他痛哭起来,变得异常话唠,而且很兴奋。他睡不着觉,即便睡着也会突然因为一种模糊的警觉感而惊醒……」

十九世纪八十年代的医生们借「震动」来描述「创伤性神经衰弱」,这种震动不止源于车轮与铁轨的摩擦,也涉及到车厢内的人际互动。按照社会学家齐美尔(Simmel)的说法,在火车与有轨电车发展起来之前,每一次行进中的照面都必然引发谈话,相较之下,现代交通中的关系被化约为纯粹的视觉,我们彼此相望、一言不发。不是交通的速度限制了沟通,而是交通的速度带来了太多沟通的可能。齐美尔在《大都市与精神生活》一文中写到,现代城市生活的特质就是「印象来得既快又多,必然会使得眼睛和大脑疲劳。……过量的功能性活动,通常会意味着物质的破坏以及器官的有机变化。」

齐美尔借助了机械的模型来理解人的生理与心理结构。如果说旧有的人际关系的力度是「咬合」一般,那么现代城市中的关系则是频繁的会使人的精神磨损的「震动」。回看普安索案,《费加罗报》的记者说对了一点:大众对火车的恐惧的确与陌生人有关。身处自己不可控制的环境中,面对熙熙攘攘的人群,阶级、身份、地位一切流动不居,火车站或列车车厢就宛如世界的缩影,精神脆弱的新型中产阶级几乎无法承受其刺激。一等座的包厢难以隔绝一切危险。几乎可以将阿加莎・克里斯蒂的《东方快车谋杀案》当作一种隐喻:一位中产阶级在乘车旅行时被谋杀,杀人犯是列车上十二位看似寻常,却与他有着千丝万缕关系的「陌生人」。

倒也不是所有火车都如此可怖。现代列车区分的座位等级(一等座、二等座、三等座)原本就是在模拟老欧洲的阶级关系:一、二等座的形态接近贵族乘坐的马车,包厢的形式与马车内部类似,低等一些的三、四等车厢则是更纯粹的载人工具,与传统的旅行方式更加接近。在大西洋彼岸的美国,相对平等的阶级关系使得早期火车没有座位等级区别,较长的国内旅行距离也迫使列车更加宽敞,设计也就无法参考马车,而几乎是将十八世纪在美国最为流行的内河蒸汽船——形态上更类似于漂浮在水面上、道路上的咖啡厅,而非当代意义上的「交通工具」——搬运到了陆地上。

也有放之四海皆准的火车经验。1884年,《健康之书》(The Book of Health)写到:「人,第一次成了工具的一部分,他把自己安放在这个工具里,被重复的运动刺激着,皮肤与肌肉的神经都受到了影响。」《健康之术》并未明确说明这一改变是什么,但是更晚近的所有现代人都明白,是火车带来了不同的时间与空间,以及一种被称为「速度」的体验。在启蒙运动之前,无论是东方还是西方,人们普遍认为日落日出、四季循环、兴衰迭起都是一种自然的循环,时间会周而复始地进行下去,不会往前,也不会往后。可在启蒙运动之后,时间如飞矢般不断向前,没有任何人能抓到它的尾羽。

当代人或许难以理解,直到火车在整个欧洲铺开时,绝大部分人们都并不能掌握准确的时间,更无法识别不同的「时区」,正是铁路的速度带了当代意义上被划分为二十四块的「时间」,也正是连接复杂的铁道系统的时刻表,使人们逐渐掌握了这种精确的时间计量方式。不仅如此,当汽笛鸣响时,整个世界似乎进入了一场不断向前奔跑的竞赛中:黑船来航后数年,马修•佩里将军在日本港口展示了一个微缩的火车模型,日本官员们立刻意识到,这才是日本的未来。铁路成为了现代的象征,为了追逐处在未来的欧洲,日本开始了明治维新,试图让自身也拥有能够与其他文明媲美的速度。

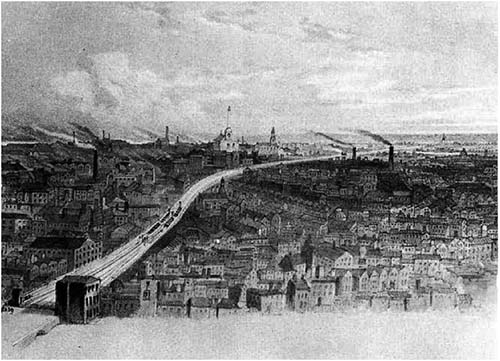

可速度并不那么容易获得。为了让速度得以实现,必须对原有的空间进行改造:通过造路堑、路堤、隧道、高架桥等方式,铁路在大地上留下自己的影子,破坏了原有的景观,成为了景观的一部分。速度征服了时间,时间也征服了空间。按照马克思的说法,现代社会最重要的进程之一就是「时间消灭空间」,也就是用高速的交通工具,让遥远的空间变得邻近,让邻近的空间扩散到全球。作为代价,在高速的移动中,原本具体的空间变得抽象,几乎难以被正确感知。在1837年的一封信件中,雨果就如此描述他透过车窗看到的景象:「路边的花儿已经不是花儿了,成了斑点,甚或条纹,红的白的;所有的点都没有了,全部变成了条纹……」

身体、精神、关系、时间、空间,人生种种都随着汽笛而变化。沧海桑田后,人们或许会怀念铁道出现前的世界:十七世纪的欧洲,贵族子弟们在成年前后都会进行一场壮游(Grand Tour),他们会在朋友、导师的陪伴下,依靠马车与双脚遍访文明遗迹,磨练艺术修养,积累社交人脉。可是很快,蒸汽机、蒸汽船、火车乃至飞机陆续出现,世界变成了交通网络中不同的点,时间、空间甚至是与不同时空密切相关的文化经验,似乎都可以通过资本主义社会中流通的货币来交易。恰如社会学家希弗尔布施所说:「从那时起,旅客们所游览的地方就越来越像同处一个流通系统中的商品。对于19世纪的游客而言,世界变成了一个既包含乡村又包含城市的巨型百货公司。」

本文另有版本刊载于《时尚先生》2021 年 11 月刊。