一

研究历史记忆的学者大概都读过李猛写在二十多年前的文章《拯救谁的历史?》。根据多年前听来的八卦,文章大约是当年杜赞奇访问北大时,李猛有感而发、一气写就,目的就是要说明杜赞奇的想法错得离谱,历史根本没有分叉,不同的人物、阶级之间并不共享一种平行的网状历史,而是处在一种带有权力分层的历史地层中。且不论哪种拓扑模型看起来靠谱些,大部分读者都不会忘记文章结尾处的故事:

米什莱(Juliet Michelet)当年曾经立志要撰写人民的历史,但是,他终于发现,人民的语言对于他来说,是不可进入的。最后,米什莱写下了一句话,平淡而沉痛:「我不能让他们说话」。

我没有查证过米什莱这段话的出处,也许是真的,也许是李猛记错了或是瞎编的,但它读起来挺像那么回事。几个月之前,我还偶然看到过另一则和米什莱有关的趣事,说的是米什莱患有一种名为档案热(archive fever)的病,大致上是因为他埋头档案馆工作时间过长,吸入太多档案中尘封的尘灰和病菌,最终患上呼吸道感染。我也不清楚米什莱是否真的有「档案热」,但罗兰·巴特(Roland Barthes)给他写的传记里确实提到一种看起来类似的病:

米什莱的病是偏头痛,一种眩晕和恶心的混合。任何东西都可能导致他的偏头痛:寒冷、风暴、春天、风、他正在撰写的历史(History)。他创作了六十多卷百科全书式的作品,却倔强地宣称自己「头晕、多病、脑袋空空、虚弱无力」。

按学者们一贯的做法,假设两段引文都是真的,再将它们联系起来,我们就可以继续向前推进一些,宣称米什莱患上的是一种关于叙事的「偏头痛」:他是如此希望借助档案的力量让人民说话,却始终未能如愿,直到无法发声的过去像病菌一般渗入他的呼吸道,勒住他的支气管,让他变得日益痛苦、虚弱。当然也可以更朴实些,考虑到米什莱是真正的大家,后人在讲述他的故事时总是忍不住赋予各种浪漫的想象,最普通的慢性疾病也就被解释成与天地感应、与人民共情。

二

不管怎么说,现在我们知道有一种半真半假的病叫「档案热」,症状和流行性感冒差不多,带有一些微妙的、复杂的隐喻。我最近一次想起「档案热」是十几天前的事情,那时候我和鱼正在毕业旅行,旅程计划周密得有如填字游戏一般,只可惜刚到第二站南京她就病倒了,先是扁桃体发炎,然后是发烧,跑到南京鼓楼医院急诊科,检测出来是上呼吸道感染,倒也没说是不是病毒性感冒,医生只是干练地开出诊疗清单,让我们去买药、输液,一瓶抗生素加一瓶中药注射液。

也就是坐在 A14 座位上时,我脑子里突然冒出「档案热」三个字。我本来想说它的读音像是「洛丽塔」那样清脆,再描述舌尖如何跟随词语运动,但事情根本没有这么复杂,这三个字就是没由来地钻到我神经回路里。我们没有注射中药注射液,听说不少人注射之后都出现了过敏性休克,我也不想看着黄芩、熊胆粉、山羊角、金银花和连翘颗粒涌入鱼的血管里,只是即便如此,在注射抗生素时,她的手臂上仍旧长满了红疹,看起来就像是档案里的灰尘扑到她身上引起的过敏反应。

我们本不该出来旅行。鱼的身体一直算不上好,像是温室里的花朵,每次出门碰点冷风和灰尘就能起一身荨麻疹(细想倒还真有点像是米什莱的症状)。我的精神也始终萎靡,在陌生的地方要接收和处理的信息太多,我时不时就会感到崩溃,只想找个地方躲起来。由于我的病症更加频繁且更容易触发,一直到我们去鼓楼医院急诊科之前,我的任务就是沉浸在带出来的 Steam Deck 里,找几款游戏消磨时间,在物理上旅行的同时,保证自己精神上仍旧安定。

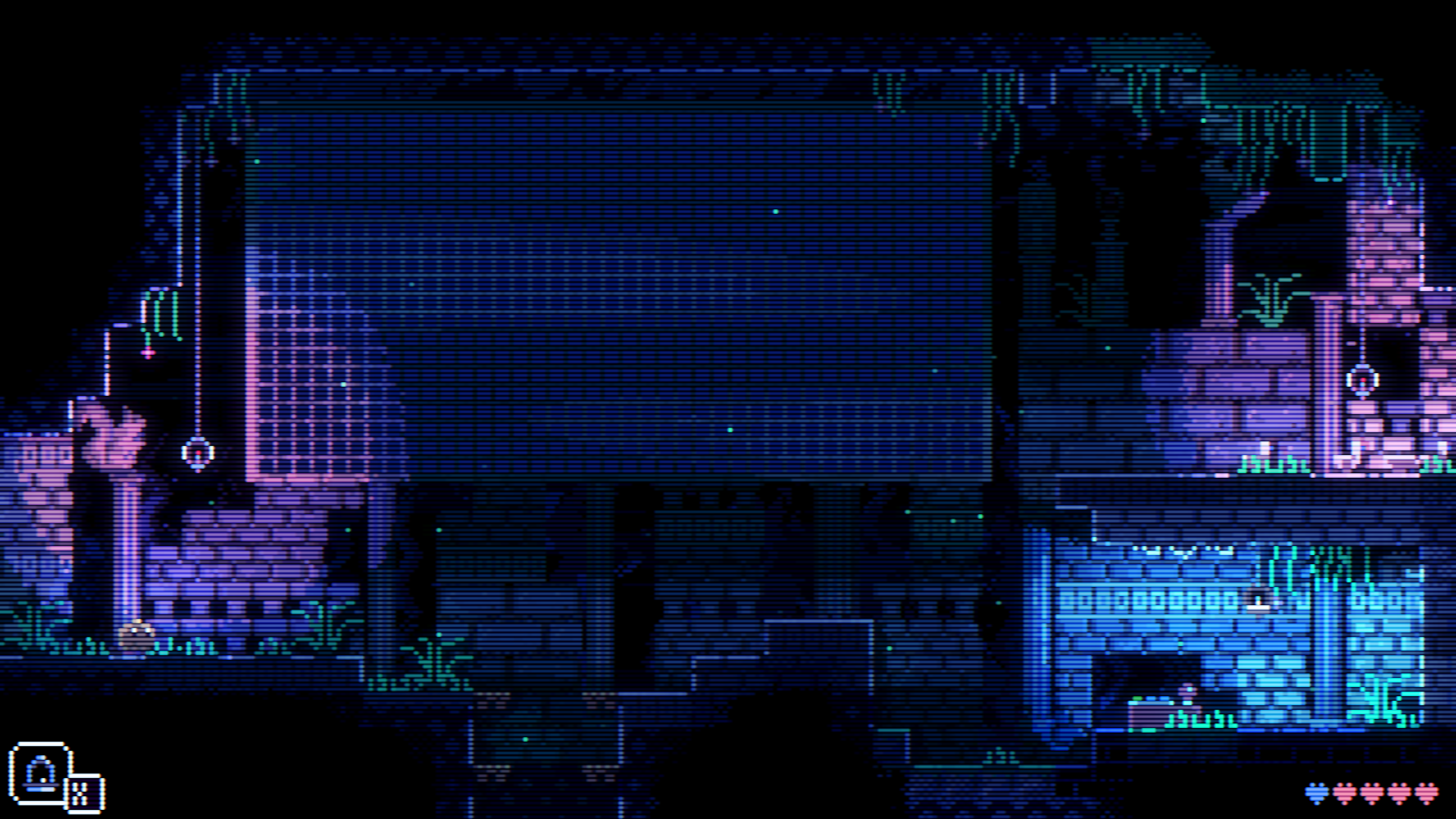

在 A14 座位上,看着鱼的过敏反应逐渐稳定下来时,我手里也拿着 Steam Deck。我打了一两把《小丑牌》,一款带肉鸽要素的扑克游戏,但我心里想的是前几天玩的《动物井》,一款真正伟大的类银河城作品。我该怎么描述它的伟大?或许应该想象它的诞生。开发者比利·巴索一个人耗费六七年时间,有如长篇小说家撰写代表作一般,沉静地、烦闷地、灼热地,将自己能够想到的所有东西,变成一座规模巨大的、充满巧思的心灵迷宫,塞进只比一张高清照片略大一些的 30M 空间中。

我大概通关了《动物井》,没收集到所有东西,没有找到所有的角落,但也算是和作者略有些心灵感应,一种自行认定的感应。在医院此起彼伏的呼喊、埋怨、咳嗽、啜泣中,我开始编织关于《动物井》的各种表达——它是几年一见的真正具有作者性的游戏作品,一种完全不同于小说、电影、音乐的个人表达,一位开发者漫长生命的完美结晶——好像只要我耗尽一切词语,真诚地赞颂某个在我之外的事物的伟大,我也就分享着它的荣光。

三

离开南京的第二天,我也病倒了,先是扁桃体发炎,然后是发烧,因为病症和鱼此前一模一样,我有充分的把握自己也是上呼吸道感染,索性没有去医院,每天呆在苏州的酒店里修养。烧到三十八度多时,我会想起《动物井》中的某些区域,需要踩着飞盘才能到达的湖对岸,或是一不小心突然炸开的藏宝岩洞。在整个地图的正中心往东一些,有一块画着兔子的电子屏幕,我偶然将上面的兔子擦掉了,后来多次读档,不时路过,却再也没看到过它。

消失的兔子像是一个隐喻,说明《动物井》和其他所有软件一样,从来没能真正稳定下来,变成某种能够触及的存在。为了让软件稳定下来,或者看似稳定下来,开发者或运行者不得不和它们一起生活。出行前几天,还在家里消磨人生时,我读到一篇存下许久的论文,其中提到科技公司中有的开发者会耗费半生去维护系统中的某个模块或是子功能,他/她的一生都和自己所编织的软件、代码、功能紧密纠缠在一起,他/她的工作经验、职业生涯甚至个人生活中都留有它们的印迹。

也许是高烧作祟,我突然很能理解,或者说,总是在幻想,自己和开发者们一样,要在一个个迷宫般的程序中穿行一生,甚至不可避免地将自己的生命和它们绑定在一起,直到没人再能理解他/她们留下的代码。我能够想象,戏仿米什莱的继承者们的浪漫叙述,开发者在电脑桌前伏案工作,键盘和鼠标上的细菌附着在他/她的皮肤,显示器上的亮点让他/她患上散光,陈年的扶手椅失去弹性害他/她患上髋关节炎症,他/她的脆弱,他/她的亚健康,最终被看作一种特别的疾病,一种「软件热」。

我是否也患上了软件热?我生命中也有许多软件。有些软件相当直白,像《动物井》一样,它本身看起来就像是一个迷宫,它的成品和它的实现有种微妙的同构,但即便是那些看起来和迷宫关系不大的软件,它的内部恐怕也是一团迷雾,从来不会有它的表层看起来一样干净整洁。有那么几个瞬间,我甚至想到了回复李猛和米什莱的方法:历史学家无法让常人说话,因为常人有自己说话的方式,他/她们也要日复一日地在不知为何修建起来的迷宫中来回穿行、寻找通路。

四

在苏州的最后两天,我睡醒后的第一件事就是用手机打开 Hetzner 的页面,查看服务器拍卖的页面。我心里变得焦躁不安,想要赶紧回家,看看我的服务器,遍历上面的所有业务,看看是否有机会将它迁移到新的机器上。那是一种没来头的想法,好像治疗疾病的真正办法是回到迷宫之中,花上两天或者三天的时间,认真检查服务器上的每一个文件是否存在备份,重新和所有的软件打一次交道。在回程的高铁上时,我突然想起米什莱传记的后面几段话:

工作远不只是米什莱的保健方式,还是他的饮食方式……米什莱就像寄生虫一样组织他身体上的弱点,这就是说,他钻进历史本质的心脏,以其为食,在其中生长。

两年前经人推荐第一次看《迷宫饭》,兴冲冲翻过几页后才明白过来,它并不是说一群迷宫的粉丝,而是说在迷宫中的一日三餐,是说在物理、化学或生物(总之并非精神)的意义上,如何以迷宫为食,将其中孕育的各种生命变成自己的一部分,让自己也变成它的一部分。我也能找到适合自己的迷宫吗?其中会不会有足够滋养我的食物?如果我食用的是软件,是我无法直接触碰却又总是不经意间相互交织的他/她人留下的生命迷宫,那么我长出的又是什么?

有那么几个瞬间,大概是高铁的空调让我浑身冰凉,鱼在我旁边睡得像断头的维纳斯一般时,整个世界和火车外的风景一起不断倒退,我的存在变得无比稀薄,只剩下套着口罩和帽子的头颅中不知多少度的高温。很难说米什莱到底是什么人格,但我肯定(没那么肯定)不是工作狂,与其说我们依靠工作或者折腾来治病,不如说我们希望在他人的迷宫中漫步,那是一种让我们感觉自己活着,感觉自己和其他人还有联系的方式,它让我们意识到,在自己之外,还有一个并不总能看见的社会。

总而言之,为了治疗自己的头晕、多病、脑袋空空、虚弱无力,我刚刚迁移了自己的服务器,从一台 Hetzner 到另一台 Hetzner,看起来和用起来都更快一些。我在部署 Coolify 时发现作者决定转向全职开发,希望能有更多人支持他的工作,重装 Jellyfin 的时候看到几位开发者说账户上还有几万美金,够用好几年,迁移 EFB 机器人时偶然找到一个刚开始维护没几个月的 Docker 镜像。我没有和他/她们说过话,但我和他/她们活在一起,至少在某些时候。