1853年的某一天,法国人斯科特(Edouard-Léon Scott de Martinville)在翻阅一篇关于人类生理学的文章时突然想到:是否可以对文字进行进行摄影?如果摄影术(photography)可以仿照眼睛制成镜头捕捉稍纵即逝的图像,那耳朵的复制品是否同样能够捕捉唇齿之间的话语?根据生理学作品对人耳结构的描述,斯科特逐渐制造出了自己梦想中的机械耳朵:1857年,在向法国科学院提交的文档中,参照「摄影术」的拼写,斯科特将这只耳朵的功能称为「摄声术」(phonautography)——拆开词根就意味着「声音的自动书写」。

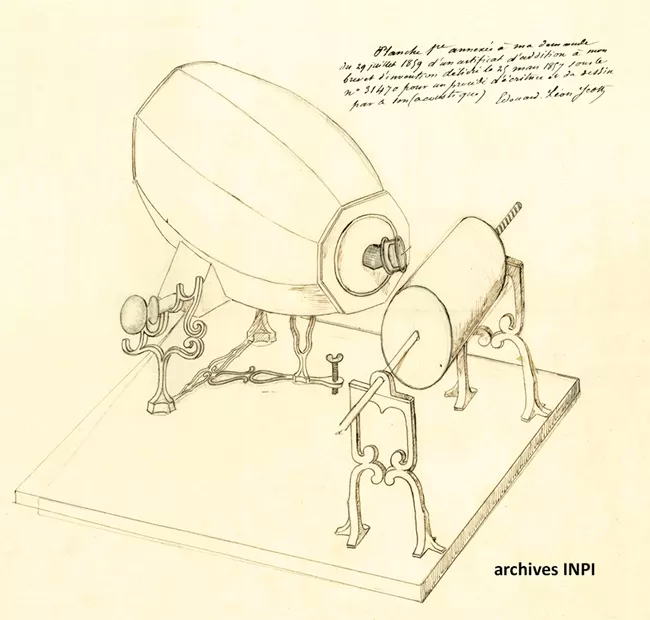

在斯科特的机械耳朵发明一百余年后,二十世纪的研究者们才意识到,它是人类历史上第一台录音设备。倒不能说研究者们过于马虎大意,因为大部分人既看不懂斯科特的机器,并不明白它记录下的究竟是什么。按照斯科特在专利申请中的描述,他在一块玻璃板上覆盖了一层极薄的灯黑,上面固定着一个小号,小号的一头有一层模拟耳膜的薄膜,在膜层中心有一根细且硬的野猪鬃毛,将将能碰到灯黑。当摄声开始时,玻璃板要以一定速度水平滑动,同时人们在小号开口附近说话,引起膜层的震动,让鬃毛在灯黑上留下印迹(inscription)。

1857年,「摄声机」引起了法国国家工业鼓励协会(SEIN)的注意,在其支持下,斯科特用半年改进其发明,将一块只能记录一段声音的玻璃板,升级成了一个可以记录二十秒左右音频的旋转圆筒。在介绍中,斯科特满怀激情地写道:「人们是否希望有一天,从歌手嘴里逃逸的乐句能在一张顺从的纸页上写下自身……并留下不朽的印迹,哪怕记忆已经遍寻不到它们的踪影?……当作家半夜起身、即兴创作,她可否在第二天自由地想起,那种无法用独立的笔尖无比缓慢地翻译的、不断消逝的思想?」

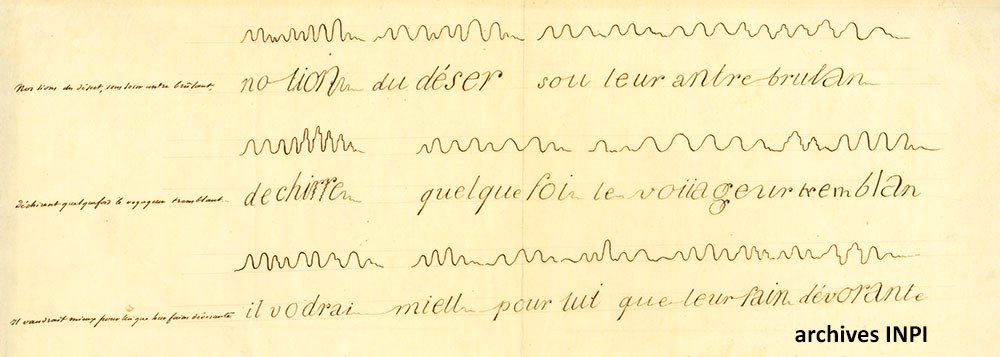

对斯科特来说,「摄声机」有希望忠实记录下那些不能留存的事物,这不只包括人类的语音,也是要将整个世界的所有声音转化成一种通用的语言。在1857年10月的一次演讲中,斯科特似乎是在对整个世界呐喊:「我看到自然之书在所有人的注视下打开,无论我多么渺小,我相信我能够阅读它。」然而事与愿违,无论如何加以解读,斯科特仍旧无法将这些印迹还原为任何语言。面对一张张充斥着波浪的画卷,他逐渐让步,认为「摄声机」的主要用途是声音研究与音色分析,而不是进入自然之书的钥匙。

「摄声机」的确留存了自然之书的某个侧面:一百多年后,一个音频历史学家小组在巴黎科学院发现了一批「摄声术」及其录音,并通过计算机进行了还原。这些线条最终被转换成现代人熟悉的音频波形,从电脑扬声器中缓缓播出后,人们听到了斯科特的低吟,那是法国民歌《月光下》(Au Clair de la lune),也是在爱迪生发明留声机二十年前产生的世界上第一段录音。坟墓中的斯科特永远不会想到,这些线条无法被阅读,但却可以被「回放」。

事实上,斯科特从未设想过「回放」功能,因为对他来说,「摄声机」所绘制的图像应该有其自身的意义。发明「摄声机」前,斯科特是一位速写专家。在1849年的《速记史》中,斯科特介绍了速写的发展,以及他对创造一种精确而普遍的声音印迹的殷切希望。在这本书的导言中,斯科特提及大量从未被印刷的口语对话,认为它们的消亡是人类文明的重大损失。正是基于速写工作中的感悟,斯科特发明了「摄声机」,也正是在「摄声机」的印迹中,斯科特仿佛看到了速写的影子。

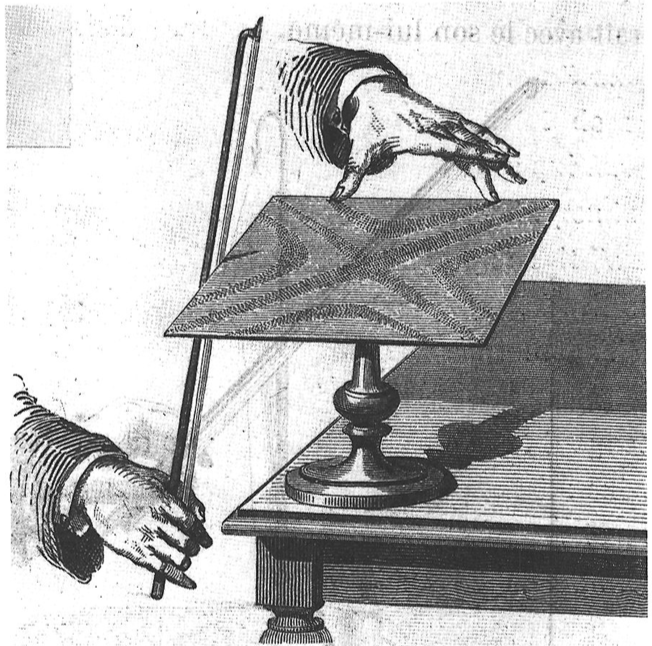

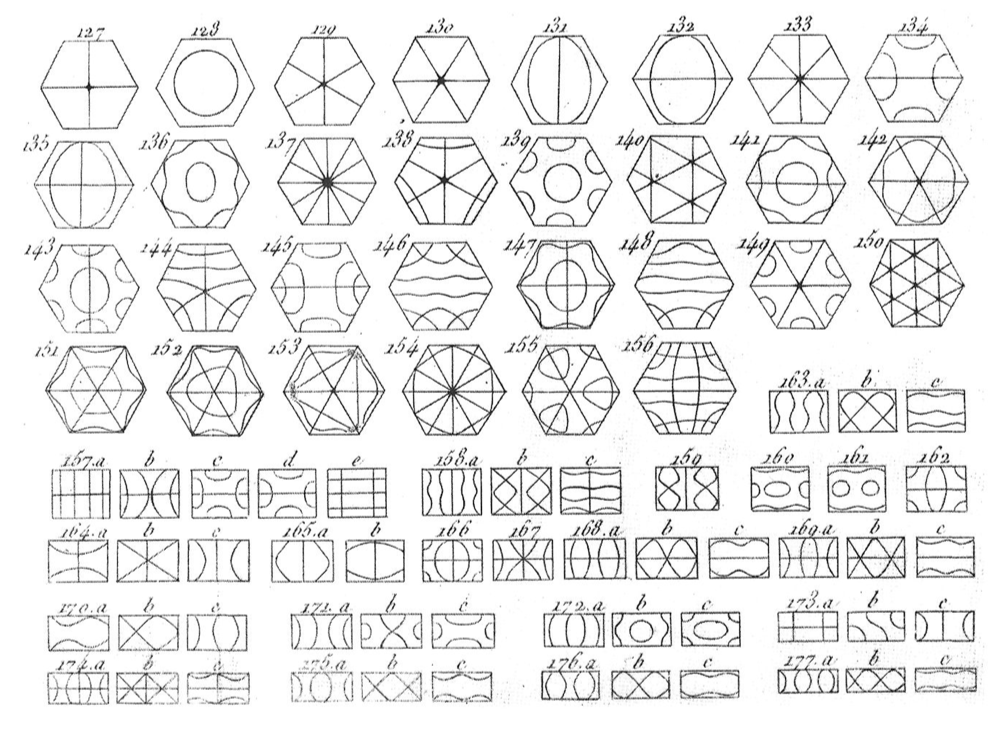

斯科特相信,速写中使用的大量标记表明声音、图像和意义之间可能存在普遍联系,而这种联系指向了上帝留下的自然之书中的内在统一。关于声音、图像和意义的信仰在斯科特的时代颇为普遍,斯科特的前辈,声学之父克拉德尼(Ernst Florens Friedrich Chladn)的开创性成就正是一个在不同形状的玻璃或金属板上制成的沙盘,当实验者用小提琴弓抵住板子边缘使其振动时,沙子就会呈现出不同的图案。十九世纪初,物理学家约翰·威廉·里特(Johann Wilhelm Ritter)认定,这种被称作「声型」(Klangfiguren)的设备产出的图形,正是自然之书的真正字母。

「每个声响都有一个与之相关的字母,我们不禁要问,当我们在倾听时,是否也听到了写—读(read-write)……而且,每当我们在看,是否总伴随一种内视(inner sight)的听觉;每当我们在听,是否总伴随一种内部的视觉!」人们可以将里特、克拉德尼与斯科特的猜想追溯到《圣经》中的巴别塔:人类希望建造通往天堂的高塔,为了阻止人类的计划,上帝才让人类说不同的语言,换言之,有一种能够通往天堂的普遍语言,它藏在今天所有的语言之后,如果今天的语音不再能统一,那么或许一种图形的语言能够表达自然内在的统一性,从而更直接地触碰到真理。

科学家与发明家之外,早期现代的哲学家们也希望推倒巴别塔。阿塔纳修斯·基歇尔(Athanasius Kircher)与莱布尼茨(Gottfried Wilhelm (von) Leibniz)都相信,词语与事物之间的对应关系确实存在,并且应该能在上帝赐予亚当的原始语言中被发现。在1859年一篇讨论个人姓名的文章中,斯科特陈述了一个类似的理论:一个人的本质与其名字之间存在关系。这些想法就像是勒古恩在《地海传说》中所说的「真名」:一个人或物的真名反映了它全部的内在和构成,因此,只要发现了书写「真名」的语言,人类就掌握了整个世界的知识和力量。

在讨论将声音与图像、词语与事物之间相互连接的愿望时,弗里德里希·基特勒(Friedrich Kittler)中写到:「留声机和电影放映机的储存能力在于———两个名字都毫无意外地没有涉及书写———它们储存时间的能力:时间在声学领域中是一种音频混合体,在光学领域中是单个图片序列的运动。」基特勒意识到,留声机是一种全新的存储时间的媒介,在过去,只有文字和刻痕可以用来存储时间,它们将时间变成空间的附属(也即一种时间之外的东西);可是留声机却可以忠诚地记录过去的五秒钟,并且随时允许播放,时间宛如幽灵一般寄居其中。

在基特勒写作的时代,斯科特的历史尚未被发掘,因此人们可以说基特勒错了,因为在留声机之前,还有一种试图将时间自动转化为书写的机器,它尝试延续人类漫长的传统,将时间变成空间中的图形排列,并且期望人类能够读解。人们也可以说基特勒没错,因为斯科特的机器从未占据市场,从十九世纪末开始,爱迪生与贝尔便分别用留声机与电话框定了声音的现代呈现方式:将不可见的时间转化为不可见或不可解的事物,不再是图形与符号,而是唱片上的刻痕与线缆中的电流。人们的确永远地拥有了声音,但现在,这些声音必须借助人类之外的事物,才能得以听见。

1934年,阿多诺无意间重现了斯科特的梦想,在一篇名为《留声机唱片的形式》(The Form of the Phonograph Record)的文章中,他将留声机的唱片描述为「布满了曲线,一种微妙的涂鸦,完全无法辨认的文字」,通过将声音变成声音之外的事物,唱片重新建立了一种「古老的、被淹没的、但是又有理由的关系:音乐和文字的关系」。事后回顾,人们会发现,这是一种属于二十世纪的怀旧情结,期待自然本身以及人们从自然中所「摄制」的一切都能够被直观地理解,期待在自然背后,仍旧存在一个统一的真实。

可惜阿多诺无法听到斯科特的吟唱。不然,面对这位早些时日进入坟墓的法国亡灵,和他那古怪的「摄声」装置,阿多诺大可自信地添上一笔:这是人类最后一次试图推倒通天塔。