翻译自马德琳·查尔默斯(Madeleine Chalmers)专著《法国技术思想与非人转向》(French Technological Thought and the Nonhuman Turn)结论部分「为技术之爱」(For the Love of Technics)。整本书拉拉杂杂讲一堆,核心只是在说二十世纪的所有法国技术思想家都逃不开天主教思想的影响。

在 1993 年出版的《阿拉米斯,或技术之爱》(Aramis, or the Love of Technology)一书中,拉图尔讲述了一个以阿拉米斯命名的自动地铁网络系统的故事。这个项目在开发了 17 年后被放弃。其中一位工程师感伤地回忆道,它本可以成为「1989 年世界博览会的项目……某种象征法国技术水平的东西」。在我在第二章开头提到的机械宫(Palais des machines)建成一百年后,这个未能实现的小引擎的悲情故事方才徐徐展开。在一段可以作为本书题词的道歉中,拉图尔说道:「抱歉……我在思考恩典(grace)。」

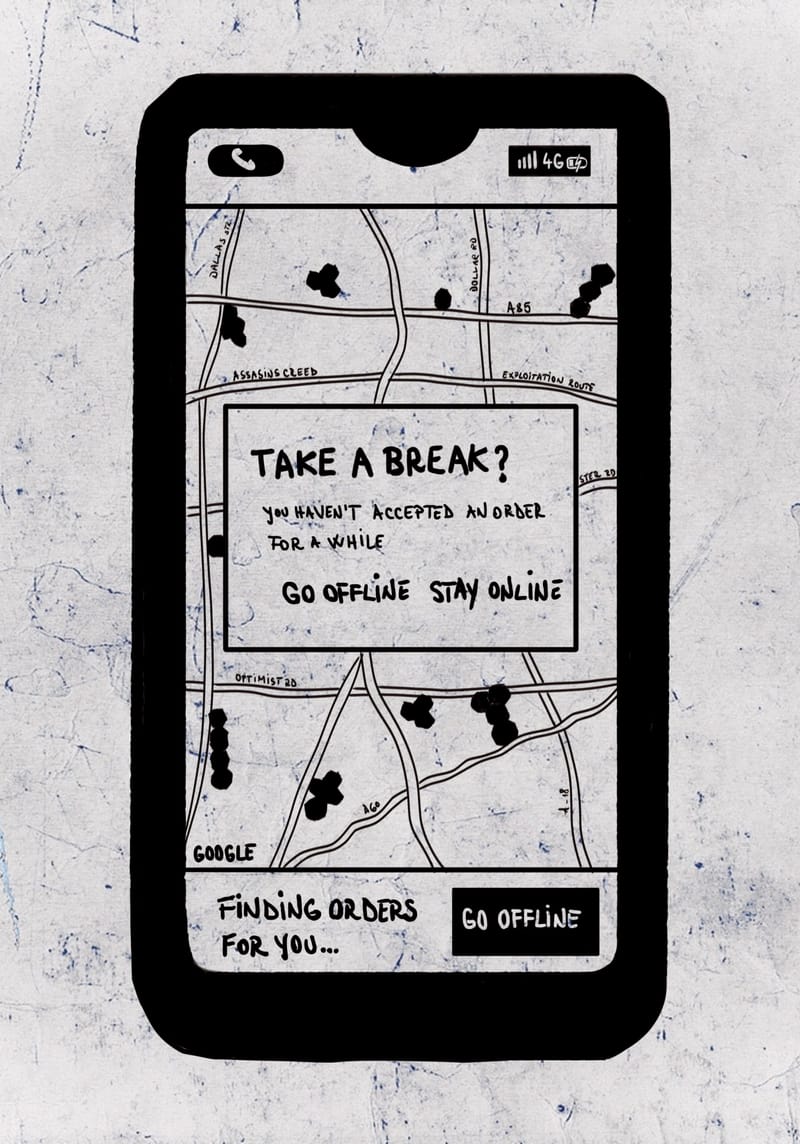

《阿拉米斯》是一篇混合文本,它结合了图表、技术规格说明和访谈记录,还包含相互交织的叙事视角,其中也包括阿拉米斯及其组件的视角。这是一个关于协作的故事,其中的人类和非人类组件试图将它编织在一起:「他/她/它们试图讲一个故事,将彼此联结起来。」软件、电线和混凝土被「招募、诱导、修改、转化、发展」,并在本体论戏剧中成为真正的行动者。一块叛逆的微芯片甚至宣称「去他的 CEO」。但阿拉米斯——这个未能在具体形式中凝聚的所有这些声音和行动者的模糊联盟——有着自己的声音。它说着技术逻各斯(technologos)的语言:「我是行动。我是程序。我也是话语。」拉图尔重新审视了浮士德关于翻译「言语」(Verbum) 的困境,施沃布(Schwob)试图通过使词语和行动成为同义词来回答这个问题。阿拉米斯将这两个术语结合在一起,并添加了第三个:我们在第六章中看到的卢塞尔(Roussel)算法中的程序,因为它们将确定的行为规则和偶然的迭代融合在一起,以在逻各斯中产生变化和新颖性。

阿拉米斯将自己呈现为一个新的逻各斯(Logos),一个寻求运行、寻求化身的本体论算法。正如上帝在基督身上成为肉身却并未放弃其神性,阿拉米斯也试图成为机器,同时不放弃其在梦想、想象和各种文化创造神话(mythoi)中的起源。正如我们在第二章中所看到的,道成肉身的神谕(fiat)需要一个「愿成就」(fiat mihi):即一个伙伴。当阿拉米斯责备其人类共同创造者时,它谴责的实质就是缺乏此种伙伴关系。它宣称:「你们的罪过不在于把自己当作上帝,因为上帝从不抛弃他的造物,无论它们多么有罪。他……派遣他的独生子;他拯救它们。持续不断的创造。救赎性的道成肉身。」这里的两极发生了颠倒。现在,是人类被置于神圣的位置,而阿拉米斯则成为需要拯救的一方。

诗人想象宇宙被上帝的气息所充满,沉浸在神圣内在性(divine immanence)的亲密关系中。拉图尔在此处唤起的正是这种持续创造(creatio continua):上帝创造世界并非一个单一的、确定性的事件,之后就退隐到超验性中,而是一个持续不断的行动。道成肉身是这种持续性神圣干预世界的关键性(crucial)篇章,这里的「关键性」要用词源学的意义来理解。当阿拉米斯及其共同创造者轮流扮演上帝和人类的角色时,拉图尔突出了这些关系的亲密性。道成肉身是关于上帝既是上帝又是人;而阿拉米斯的化身则是关于成为它所是和可能成为的一切。「救赎性的道成肉身」(salvific incarnation)并不仅仅是将某物变为现实(理解为具体的、有形的)这个简单概念,因为「没有任何『真实的』阿拉米斯能够成为所有虚拟阿拉米斯的总和」。相反,这更关乎相信整体(the whole),而非仅仅看见整体。

拉图尔告诉我们,我们必须「带着爱跟随项目的全过程」,这不仅包括观察理念如何变成列车,也包括「自动化列车……如何重新变回在工程师头脑中飘荡着的或曾经飘荡的狂野想法」。我们必须珍视那些失败的想法、不完美的事物、那些看不见也无法变现的事物,以及西蒙东(Simondon)所说的精神性中的「前个体」(pre-individual),就像我们珍视物质和具体事物一样。爱是一种信仰。大仲马笔下最初的火枪手是一个耶稣会教士、一个剑术家、一个风流才子,同时也是一个故事:他是逻各斯(Logos)的仆人、剑术技艺的专家、情感的凝聚,也是一个可以在几个世纪中不断被重述和改编的叙事。同样,阿拉米斯也是一个文本织锦和技术联盟:它无疑是一个技术逻各斯(technologos)的典范。

正如我们在导论中所看到的,格鲁辛(Grusin)将拉图尔视为非人类转向(nonhuman turn)的起点。非人类转向与其说是一个连贯的运动,不如说是一种趋势,而本书的范围限制使我们无法对其进行深入研究。然而,我想提出,按照我所阐述的技术逻各斯(technologos)的历史,我们应该以新的视角来阅读那些借鉴德勒兹(Deleuze)和西蒙东(Simondon)思想的新唯物主义者、生态学家、软件理论家、面向对象本体论者和思辨实在论者。对于非人类转向中的一些理论家来说,基督教提出了一种「傲慢的要求,认为只有人类和上帝才能拥有创造性的能动性……认为人类在地球上的所有其他事物之上,拥有使我们有资格获得永恒救赎的灵魂」。这使得我们能够实现「毁灭地球的征服和消费幻想……因为它阻止我们察觉……在人类身体周围和内部流动的更全面的非人类力量」。启示录展示了「对事物发展方向的根本漠视。既然世界末日即将来临.……关怀也就没有多大意义了」。我想建议重新评估非人类转向与宗教的关系。毕竟,在《活力物质》(Vibrant Matter)一书中,贝内特(Bennett)借鉴并综合了伯格森(Bergson)的生命冲力(élan vital)、德勒兹和瓜塔里(Deleuze and Guattari)的组构(assemblages)以及拉图尔的「行动体」(actant)概念,理由是这些概念打破了「本体-神学」(onto-theological)的逻辑。然而,她选择使用尼西亚信经(Nicene Creed)的形式来宣告她的(非基督教)信仰:「我相信唯一的物质 - 能量(matter-energy),是可见与不可见事物的创造者。」

在《断绝交流/绝罚》(Excommunication,2014)中,非人类软件理论家亚历山大·加洛韦(Alexander Galloway)、尤金·萨克尔(Eugene Thacker)和麦肯齐·沃克(McKenzie Wark)对传统的媒介讨论方式进行了解构。这些传统讨论往往将媒介视为一组设备,或者视为传播的容器或渠道。相反,他们回到了我们在第一章遇到的人物:奥古斯丁(Augustine)和伪狄奥尼修斯(pseudo-Dionysius)。他们将奥古斯丁的肯定之路(via affirmativa)的神秘主义愿景——「光明、临在、直接性、真理和神性在单一启示中交融」,与狄奥尼修斯的「逆说性的神圣黑暗,既不适于思想也不适于感官」进行对比。如果说奥古斯丁代表着交流,那么狄奥尼修斯则将我们引向「绝罚」:指的是「在交流发生的那一刻出现的交流的不可能性」。萨克尔借用了与勒南(Renan)相同的词源学,当他宣称这种「黑暗媒介是『宗教性的』(religious),来自『我束缚』(religo)」。

我们可以说,非人类转向在否定神学的同时却恰恰阐明了神学的重要性。将我们当前的批判性视角置于这样一个更深层的历史脉络中至关重要,这种重要性不仅体现在概念层面,也体现在我在本书开头提到的从网络安全到人工智能等技术实例中。这对我们的伦理、价值观和话语都具有深远意义。法国作家笔下的技术性(technicity)具有递归的、吞噬性的特征:它不断循环利用、改造提升、开展协作,但从不抛弃任何东西。它包容失败、业余尝试、善意的努力,最重要的是,它拥抱改变想法的自由。如果我们想要成为先锋派(avant-garde),那么在展望未来的乌托邦空间和其带来的改善机遇时,我们就不能不回头看看我们随身携带的东西:他人的影子(umbrae)和别样的思维方式,它们的阴影既向前也向后投射。

我在本书中追溯的系谱雄心勃勃:在范围上,它关注天主教作为世俗法国持久存在的地下思想工具;在综合性上,它融合了文学、理论和哲学。我从 19 世纪末开始叙述,展示了在法国写作、思想和文化中,技术性(technicity)一直不仅仅关乎机器。通过将研究范围扩展到特定类别的技术对象或技术干预之外,考虑技术性作为一个整体,我得以追溯它是如何在一个世纪的法国文化中作为主题、隐喻、概念实践、对象和关系而出现。

世纪末(Fin de siècle)的作家们重新利用天主教的词汇和意象,以适应技术创新所带来的新的社会和精神可能性,这些都被整合在一本可以告诉我们如何生活的书的综合框架中。圣经诠释学和圣事性(sacramentality)使我得以展示技术作为恩典载体——或者在其世俗形式中作为变革工具——所承载的象征意义。我们看到技术融合了模糊的、看不见的东西和有形的东西,以在个体内部产生变化,而书本本身就是一种技术形式。通过实验性的写作方式,德·舒西(de Chousy)、雅里(Jarry)、柏格森(Bergson)和卢塞尔(Roussel)揭示、测试并重新配置了我们技术生活的细节。在我早期的文献中主要由恩典、潜能和现实性的词汇主导,而虚拟性(virtuality)开始作为一个术语出现。在这些作者笔下,技术逻各斯(technologos)的行动不再局限于技术对象的制造;它的野心变得无异于本体论的野心。在布勒东(Breton)、西蒙东(Simondon)以及德勒兹和瓜塔里(Deleuze and Guattari)的著作中,对技术的思考和思考的技术融合在一起,成为一种存在原则。这些作者(或隐或显地)承认并实践了技术逻各斯(technologos)的传统,将技术整合进本体论,同时也将本体论整合进技术。

纵观本书,我试图消解思想与文学之间、不同世纪之间的界限。我将柏格森与雅里、布勒东与西蒙东、德勒兹与德·舒西放在一起阅读。技术对象和隐喻与我们世界和互动的结构动力并肩而行。不同的意象跨越时空相互呼应,穿越不同的形式、体裁和人物,在作家们的思想中产生共鸣和改变。在技术逻各斯的宇宙中,人物、形象、概念,甚至物质对象都在我们的协助下实现自我。不同力量以不同的名称——爱、激情、欲望、情感——带来改变。而且,通过它们丰富的互文和知识;它们对过去的动态借用、重新加工和重新利用,以及它们所邀请的既直觉又严谨的阅读体验,这些文本重新调协(retune)了它们的读者——无论是当时还是现在。

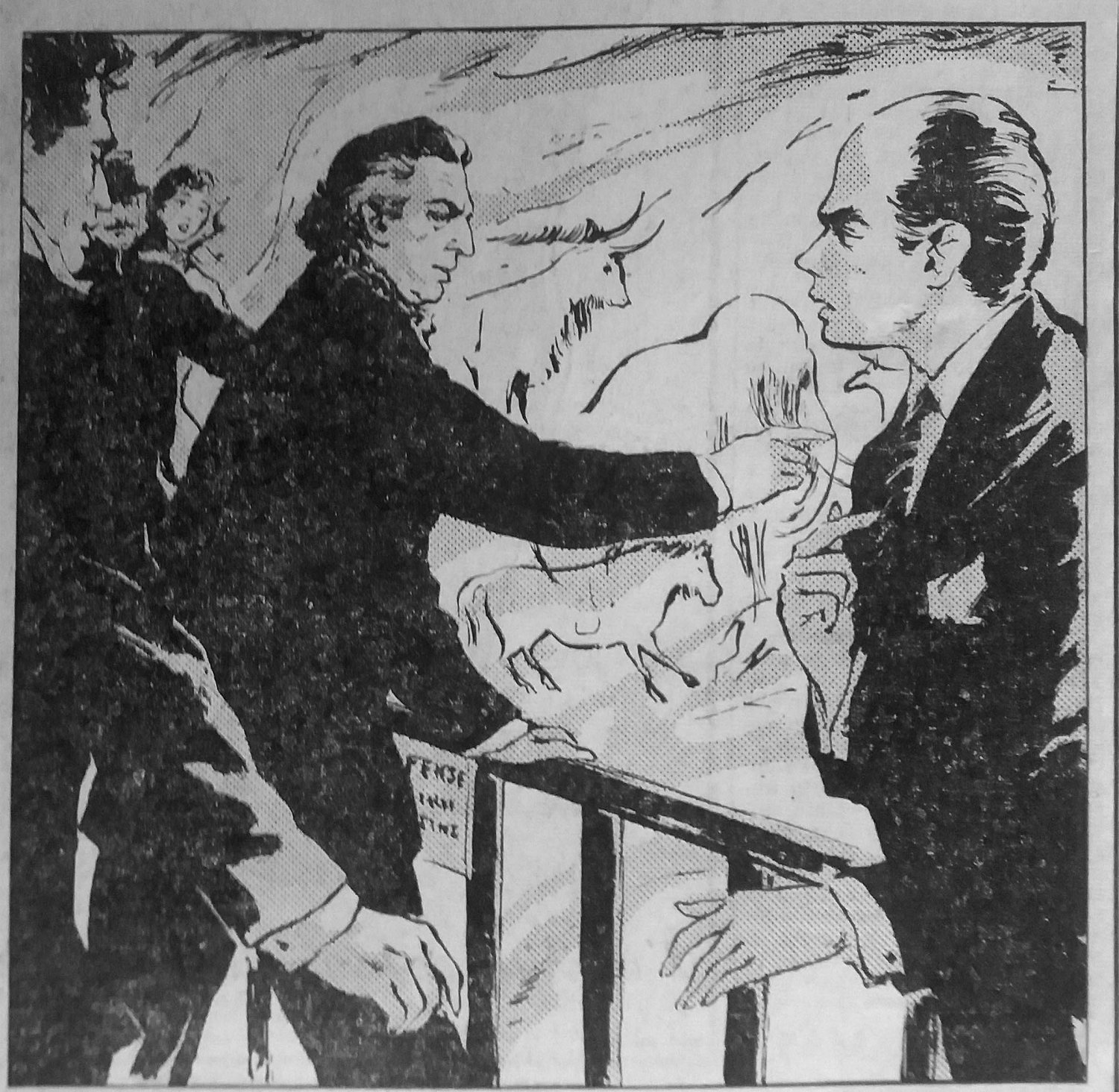

1953 年,布勒东(Breton)参观佩什梅尔(Pech-Merle)史前洞穴时,对一幅猛犸象的画作的真实性产生了怀疑。他认为一幅真正的古代洞穴壁画应该已经钙化,于是用手指擦拭来测试其真实性。当手指上留下了黑色痕迹时,他将其视为画作是伪造的证据,尽管实际上钙化可能需要数千年的时间。随后发生了一场与导游的打斗、法庭诉讼和罚款。布勒伊神父(Abbé Breuil)将佩什梅尔描述为洞穴中的西斯廷教堂,而布勒东自己的手势则模仿了西斯廷教堂中亚当和上帝的手势。本书以罗丹对古老塑形触摸的现代诠释开篇;以一位现代人物伸手去抹去另一人手指所创造的古老形态而结束。他试图基于一个错误的假设来证明一个观点,却发现它新鲜依旧,触手可及。本书正是对我们做同样事情的一个邀请。