在我们所有的社会互动中,事物(objects)都处于核心。近几十年,科学技术研究(STS)开发了诸多方法从社会科学的角度来研究事物。这些文献虽展现出有关事物的社会生活的研究成果与概念讨论,却很少详细阐述如何实际开展事物研究的方法技巧。帕索斯(Passoth,2012)甚至指出,我们缺乏系统化的事物研究的分析框架。

研究背景

事物、人造物(artifacts)或物质性很早就成为 STS 的核心甚至定义性要素。STS 将科学和技术合并研究的做法源于一个基本认识:科学及任何知识形式都通过技术手段产生(Latour & Woolgar 1979)。

随后,技术本身也迅速成为独立研究对象,因为研究表明塑造技术实际上意味着构建社会(Bijker 等,1987)。从一开始,研究技术的方法主要依靠民族志,因为这种方法特别有助于超越对技术的传统理解,避免将技术视为人类可控的、自身缺乏能动性的被动工具。

无数研究证明,事物与人类能动性在理论话语和分析框架中可能相互分离,但当我们实际关注并参与技术实践时,人与物之间的明确边界往往消隐不显。行动者网络理论甚至以其一般对称性原则(Latour,1993)强调在实证研究中需平等对待(以相同条件处理)社会与物质现象。

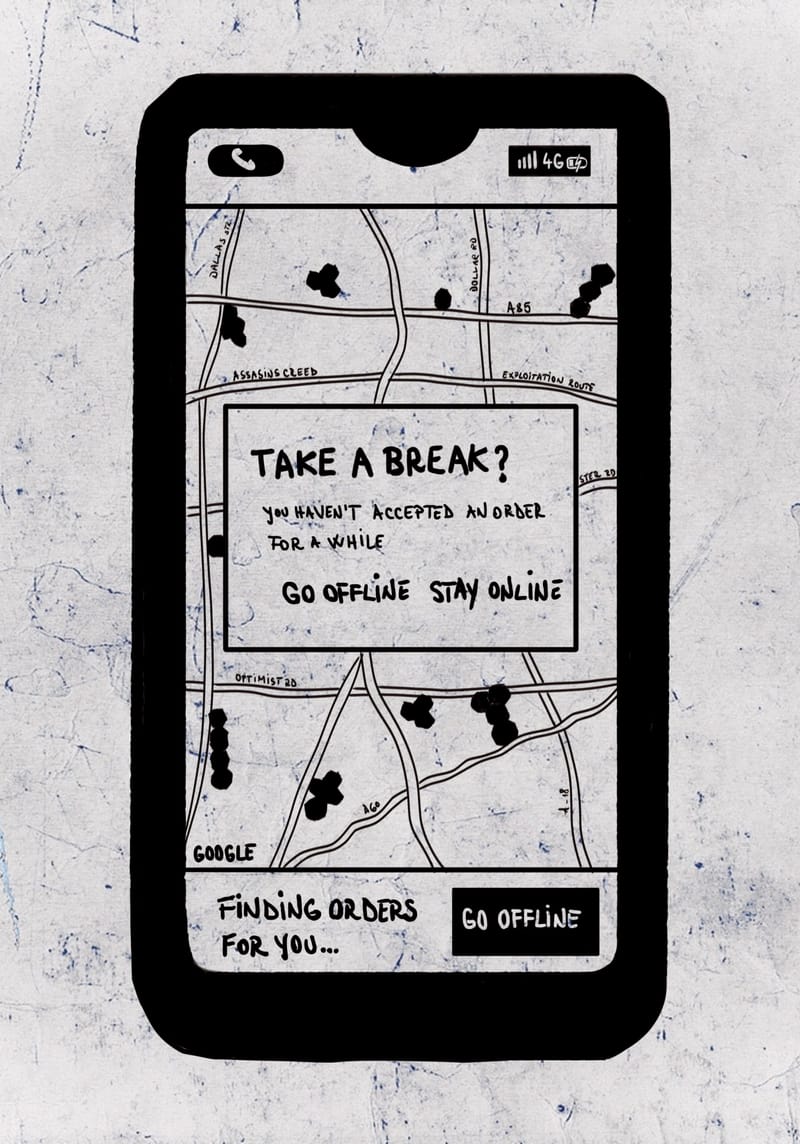

通过网络与混血性(hybridity)等概念,拉图尔(Latour,1993)强调研究社会和物质过程之纠缠(entanglements)的必要性,一如哈拉维(Haraway,1988)通过赛博格概念强调人类存在的内在技术属性。斯塔尔和格里塞默(Star & Griessemer,1989)提出的「边界事物」(boundary objects)概念揭示出事物可能获得的协调功能;斯塔尔和施特劳斯(Star & Strauss,1999)受女性主义技术科学启发,指出不仅是女性,还有事物和社会其他成员所做的「不可见工作」(invisible work),它们往往被赋予服务者而非被服务者的角色。同样是斯塔尔和和鲁尔德(Star & Ruhleder,1994)提出「基础设施」概念,展现事物如何融入环境并变得透明,尽管需要持续努力来维持基础设施的稳定性与事物的透明性。

莫尔和德拉特(Mol & de Laet,2000)指出像津巴布韦丛林水泵这样的事物可能并非固定不变,而是随时空流动变化。他们提出事物可能呈「流体形态」(fluid shape)。莫尔(Mol,2002)进一步让我们认识到事物可能如同身体和其他现象一样具有「多重性」(multiple)。罗(Law,2002)则强调了事物的去中心化特征。

在欧美世界之外,韦兰和克里斯蒂(Verran & Christie,2012)探讨了不同物质事物如何促进或阻碍原住民记忆实践;霍尔布拉德、沃斯特尔和赫纳雷(Holbraad, Wastell & Henare,2007)则生动展示了事物如何助力我们理解远方文化。重新审视科学技术研究中至少可追溯至温纳「人工制品有政治性吗?」一文(Winner,1980)的主题,马雷斯(Marres,2012)分析了政治如何通过物质性运作。近年来,科学技术研究领域广受关注的「本体论转向」(Sismondo,2015;Woolgar & Lezaun,2015)也源于对物质性,以及将事物纳入社会科学研究的重视。

研究挑战

尽管 STS 越来越关注事物,且有丰富的研究概念可供使用,但 STS 领域的讨论主要停留在概念或方法论层面,很少触及实际开展事物民族志研究的实践问题:

- 如何选取事物样本?事物如何「抵抗」研究?

- 如何让事物「发声」(speak)或使其可见?

- 如何研究事物作为符号、工具、行动者、媒介等多重角色?

- 如何——以及为何应该——避免对事物的民族中心主义(ethnocentric)描述?

- 访谈法在事物研究中是否适用?还有哪些有效方法?

- 如何站在事物的视角上进行思考?

原文是大约十年前的事物民族志(Ethnographies of Objects)工作坊的宣传简介。作者为 Jeannette Pols、Helen Verran 以及 Estrid Sørensen。翻译目的是记录下在特定时间点上,哪些问题和文脉被认为更重要,以对照出此后脉络的变化。总的来说,最近几年涌现出诸多更操作性的方法技术,但文章所说的问题(缺乏方法论框架)仍旧存在,那么究竟是问题在当前框架内无法解决,还是整个领域都发生转向以至于「事物民族志」不再构成问题?