多年以后,我站在洗碗台面前,准会想起韩老师发给我某讲座链接的那个遥远的早晨。当时,我意识到,我获得了研究生时代的第一个学术成就:被某位中文传播学大佬像素级「借鉴」。

其实也不用某来某去,毕竟胡翼青老师——由于我不在传播学系科内,不能具体介绍其学术成就,只能说是我对其学术水平是信任的——已分别在两个论坛/会议(「复旦大学第六届传播与国家治理论坛」与「南京大学高研院学术午餐会」)讲了同样的东西,不论胡老师是否在讲座/发言后给出了参考文献,考虑到讲座/发言内容与我刚发出的论文的一致性,且短期内前后讲了两次,我倾向于认为,这在一定程度上可以算作「学术不端」行为。

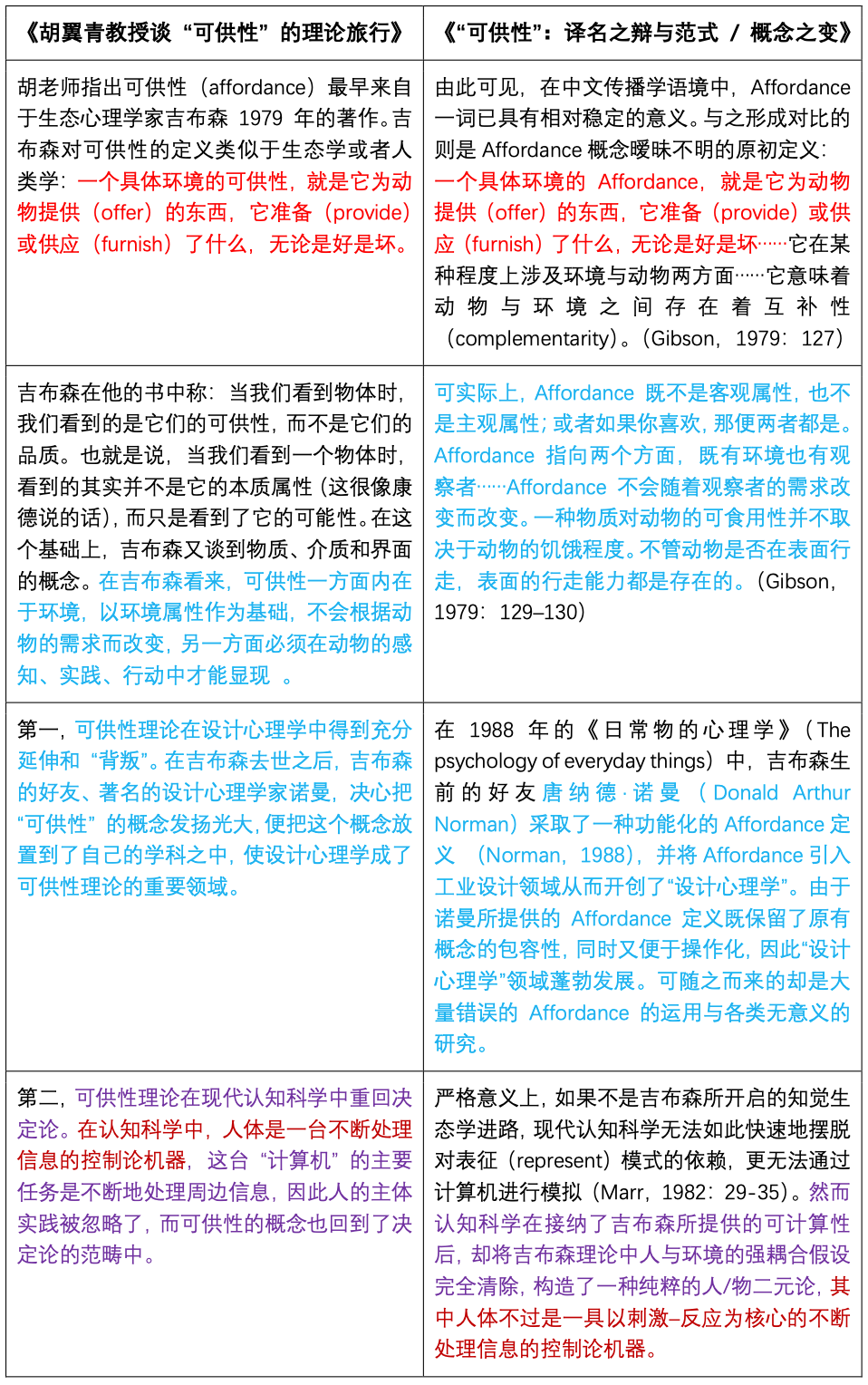

希望我已展现了我对胡老师学术水准的尊重。由于学术写作的尺度比较微妙,一向是难以分辨到底是「借」还是「抄」,因此,为了让论述更有力一些,我根据公开的讲座摘要或记录做了一个调色盘。以下表格左边的部分是胡老师的发言,右边的部分是我的论文,其中红色是直接使用原文(包括我个人翻译的译文)、蓝色是较为明显的化用、紫色是胡老师搞错了/扭曲了我原文意思之后的乌龙:

说来可能有点好笑,尽管表格看起来没多少,其实(假设会议的记录人是忠实的)已经占了胡老师发言的四分之三以上。还有一些调色盘不好处理但是非常明显的「借鉴」行径:

其一,根据「复旦大学第六届传播与国家治理论坛」发出的论坛记录,胡老师的发言分为三个部分:可供性的起点、可供性的理论旅行、可供性所呈现的可能。与此同时,我的论文有四个小节:「为何『承担』?Affordance探源」「Affordance的可供性:概念与范式之变」「可供性还是示能?Affordance的二次转义」「示能及其可能:超越二元框架」。胡老师的发言结构和我的论文完全一致,只是把二三节合并成了一节。

其二,胡老师两次发言都提到了Affordance概念在「设计心理学、现代认知科学、科学社会学和传播学」等学科间流转。事实上,胡老师排列这些学科的顺序都和我的论文推进顺序一致(而没有按照时间顺序进行,不然应该是认知科学、设计心理学、STS和传播学)。不仅如此,颇为可笑的是,其实对「设计心理学」和「现代认知科学」的讨论几乎都是我的个人私货。实际上,所有中英文学界的社会科学研究,几乎都没有关注到Affordance在认知科学内的发展。我提到这一点只是因为我有一篇此前写作的论文(《天空是界限:二十世纪六十年的视觉论争及其可能》)处理了这个非常冷门的问题(我猜测胡老师可能都不知道Marr具体是研究什么的)。至于 STS,完全是我和二作凑进去的,胡老师可能误以为 STS 真的处理了 Affordance 问题,因此把它和其他脉络并列 ——其实并没有,拉图尔只是象征性地在脚注里提了一下,我也只是象征性地引用了一下拉图尔。

其三,两次发言中,胡老师都用了「旅行」「界面」等词。尽管这些术语和研究领域是开放的,然而我的论文也确实都用了相关概念及脉络。尤其是将Affordance含义的不断变化说成「旅行」,是论文二作的主意,我对此并不是很满意(我认为这个说法过度浪漫化了,一度想换掉),然而最后还是用了这个词。胡老师也就忠实地沿用了。类似的,对「界面」的讨论完全是我的个人兴趣,并不是内在于Affordance概念的一部分,胡老师把这个脉络放进来,其实也很奇怪。

由于材料有限,我也无法继续提供证据。唯一需要强调的是,据称,胡老师正是我论文的外审之一,且在文章未正式发表时,就将论文给他人(另一位在做Affordance研究的人)看过。当然,这是据称,我无法提供可靠的证据,只能放上一个微妙的细节,其余都靠自由心证:

「作为一个哲学概念,Affordance 一词源自吉布森的知觉生态学,之后在各个学科都有使用和引介。这种哲学概念的内涵向来是难以明确化,也颇多争议。尤其在不同文化、语言中进行转译时,这种差异性或误用在所难免。……整个文章的论题非常具体,对于这一概念的发展演变及其跨国之旅的揭示也非常清楚,文章思路清楚,言之成理。当然,对于这种哲学概念的理解存在争议是正常的,这种差异性存在于任何哲学概念上。所以至于谁的理解更正确,其实还是一个见仁见智的问题,很难说自己的理解或者翻译就是 『正确』 的。更重要的问题可能是解释这一概念在本土化的过程为何会出现『异化』的问题,这才是一个传播学的问题。如果过多的关注一个『术语』的意义及翻译,并争论哪种翻译更加准确,似乎与传播学的问题有点距离。」

论文的第一位外审给出了很长的评审意见(且拖延了四五个月才审稿),我省略了重述我论文核心的段落,通过其余部分可以看出,这位外审的核心意见是:论文的描述性部分很好,但是不应该重点处理译名问题,而应该重点处理「概念的转变」为何发生,换言之,就是理解概念的转变是否构成了某种本土化实践。

不难发现,这也正是胡老师讲座和我的论文的差异:我希望通过译名的梳理说明,现有的研究已经相当程度上偏离了极具潜力的Affordance传统,必须在该错误译名(「可供性」)尚未扎根之时进行更替,并以此为契机引入新的脉络。相对的,胡老师的讲座在处理完描述性部分后,完全没有处理译名问题,直接跳到了「传播学本土化」问题上。至于这种分析多大程度上是可靠的,我只能借鉴胡老师的说法:「其实还是一个见仁见智的问题。」

自然,我也要感谢胡老师不杀之恩,至少在我的论文发出后才开始进行相关讲座,甚至可能(由于我没参加这些会议,自然不知道详情)提到了自己参考了我的论文。或许胡老师心里觉得这是一种对年轻人的学术提携,或是类似的想法,或许就是无意识借鉴,只是我的论文太过生动以至铭刻过度。然而,不论如何,我认为,作为一个具有相当学术能力与学术身份的学者,胡老师还是应该更严谨地对待学术的原创性问题。就此而言,这些讲座的内容都是不可理喻的。

此外,必须说明的是,我确实没有很介意这种借鉴。我真正介意的是这种借鉴过程中不断发生的「扭曲」。说白了,我是个吉布森狂热粉丝(某种意义上,原教旨主义吉布森信徒),身在社会学系,发表传播学的刊物对我并没有太多帮助。我写这篇文章只是想让人知道,Affordance真的不能翻译成「可供性」,恳请大家放过吉布森。因此,这些讲座给我带来的真正创伤是,我发现自己的努力完全没有用。事情仿佛成了这样:我只是传播学「上供」了一篇文章,我展现了我的「可供性」。说白了,我并不在意是否有借鉴或是借鉴了多少,我只希望,抄作业能抄全一些,不要把最重要的解题步骤漏了。

题外话:由于每次看到「可供性」三个字都会难受,我去年开始就希望把Gibson的 The Ecological Approach to Visual Perception 一书翻译出来,借此替换掉现有的译名。然而辗转打听到目前该书中文版权已被某家出版社拿走多年,只是始终没有进度。因此,如果有友邻知道版权到底在哪一家出版社,希望能够豆邮告知。