1997年,刘德华发布了专辑《爱在刻骨铭心时》,其中有一首相当古怪的曲目,由陈国华作词,歌名就叫《马桶》:「每一个马桶都是英雄,只要一个按钮,它会冲去你所有烦忧。每一个马桶都是朋友,可以真心相守,一辈子你都不能没有。我的秘密太多,我的梦想太重,你会慢慢的懂,亲爱的马桶。」

在漫长的人类文明史上,刘德华绝不是第一个(也定不是最后一个)赞颂马桶的人。早在古希腊时期,历史学家希罗多徳在旅居埃及时就已发现了马桶的神奇效用,他在《历史》中记下了阿玛西斯(Amasis)法老(也就是塞易斯王朝的雅赫摩斯二世)的金马桶:法老用它来洗脚、收集呕吐物和尿液,并偷偷将它伪装成圣物,民众未加分辨信以为真,看着对自己的马桶顶礼膜拜的众人,法老无比自信地宣称自己是在世的神明。

现代人或许难以理解雅赫摩斯二世的想法,可要细细分析,法老的「马桶论」还是个相当严密的推论:只有神(完美者)会被膜拜;排泄物是人最不完美的部分;法老的马桶(排泄物)受到了膜拜;因此法老身上最不完美的都是完美的,那么法老就是无限完美的,也就是神。事实上,法老在马桶上动的小心思已相当接近十一世纪时安瑟伦(Anselm)提出的上帝的本体论论证:上帝是无限完美者;无限完美者必然是存在的,否则就不是无限完美者;因此,上帝必然存在。

马桶和神圣之间的关联绝非西方或近东的专利。元人陈芬在《芸窗私志》中如是记下了马桶的来历:「客问瑶卿曰:『溺器而曰虎子,何也?』答曰:『神鸟之山,去中国二十五万里,有兽焉,名曰麟主,服众兽而却百邪。此兽欲溺,则虎伏地仰首,麟主于是垂其背,而溺其口,故中国制溺器名虎子也。』」简言之,陈芬认为「虎子」之名源于一只能祛邪的神鸟,这故事内含的逻辑亦与法老如出一辙:既然神鸟身上最不完美的部分都由「虎」这样带有神性的兽类来承担,那么神鸟的神力自然就更强,超乎凡人想象。

可排泄物为何就是人体最不完美的部分?或者说,马桶为何会是「脏」的?在《洁净与危险》一书中,玛丽・道格拉斯(Mary Douglas)详尽分析了不同文化分类系统(从《圣经》到现代社会)中对「洁净」与「污秽」的认知,她发现,只在宇宙或社会的结构被清晰界定时,只在那些位置不当的人与物之上,我们才感觉到「污秽」的存在。「没有差别的地方就没有污秽」,「脏」的感觉不完全是物理的,也是社会的。当我们说「某人手脚不干净」时,我们所说的是他/她对社会秩序或规范的背离,而并不是说他/她手上病菌过多。同样,马桶是否肮脏也要看它属于法老还是流民,是三国时期的文物还是苏州街边的旧家什。

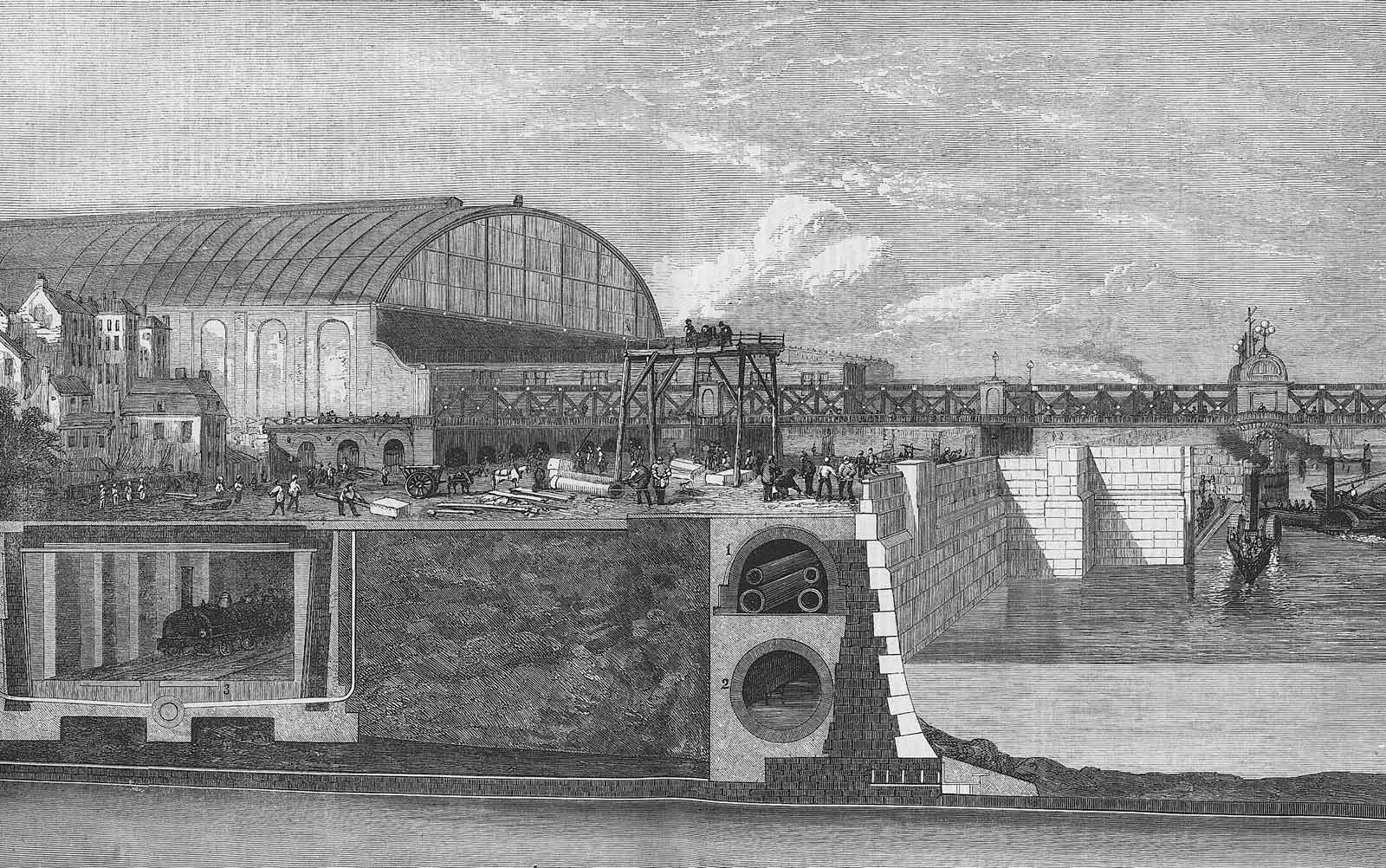

毫不夸张的说,马桶就像一个万花镜,透过马桶的设计与使用,一个人可以发掘出整个社会秩序的构造。古罗马的厕所像一个小型露天会议室,如厕者并排坐着,人多时则围坐院中,目光在就在院子中心相汇,议事如厕两不误,颇具共和精神。十六世纪,英国城堡中的卫生间一度被称为「神父之洞」(priests' hole),因为贵族们常将天主教神父藏在其中,使其免受迫害。工业革命后,人口和粪便都朝大城市汇聚,河道再也无法维持自然循环,复杂的现代下水系统应运而生,城市被分为地上(市民)和地下(流浪汉)两个部分,维护下水系统的「掏粪人」成了狄更斯小说中最下贱的角色。

现代公共卫生系统的建设是如此迟缓,几乎让人怀疑人类的智慧。其实早在十六世纪末,约翰 · 哈林顿爵士就已发明了抽水马桶并将之献给女王。或许是因为无法解决马桶管道的倒臭(女王正是为此下令拆除了爵士的抽水马桶),哈林顿的发明不仅未能普及大众,就连在宫廷内部流传都颇成问题——直到十八世纪末,可怜的法王路易十六怀疑自己的妃子爱上了美国国父富兰克林时,仍只能送她一个刻有富兰克林头像的便盆而非抽水马桶。

若是按道格拉斯的猜想,阻碍西方马桶成熟的关键就是犹太—基督教文化中内含的对身体的憎恶,不仅是粪便,「一切从身体中释放出来的东西甚至血液和伤口中的脓汁都是不洁的」。西方的历史就是一部身体消失的历史。与天上的神相比,此世的人体总是残缺的,灵魂尽管有原罪,却也比身体更接近神一些。因此,人们想尽办法遮掩身体,想借此靠近神的完美。生活在这样的社会中,谁要是认真对待马桶,谁就成了众人耻笑的对象。

相较之下,远东的日本就没有这种思想包袱,此处讲究的是身体发肤受之父母,身体乃是日常道德实践(不论是在儒教还是在神道教的意义上)的核心,马桶的生活美学也就不经雕琢而水到渠成。每个马桶爱好者都知道,正是日本现代马桶业创造了他/她们的心头好:自动洗净、强力除臭、便圈加热、水势调节、暖风烘干、智能开盖、遥控开关——几乎所有现代马桶的创新都来自神秘的远东岛国,除去常见的大众款外,包括儿童马桶、相扑手马桶等特殊的型号也是一应俱全,仿佛真是要在厕所里造出一个真心相守的朋友。

可我们究竟掩藏着什么秘密,又怀揣着什么梦想?伫立在卫生间的亲爱的马桶们,究竟需要懂得些什么?在《阴翳礼赞》里,谷崎润一郎记下了一段故事:元代的倪云林曾收集大量飞蛾的羽毛,替代沙粒放在马桶中,如此一般,「当有什么掉下来时,在你还没有看清楚的时候,那些固体物质便已被上述断片的堆积吞没不见了。这个情景哪怕不断想象下去,也不会使人感到污秽。」

看来,我们要掩藏的正是自己的污秽,而马桶则是我们的帮凶。每当意识到这一点,我们就躲进厕所,躲到马桶的怀抱中。只在此地,也只在此时,我们听见水声,假装一切都已洗净,庆幸自己还活着。

本文参考了朱莉・霍兰的《厕神》一书。另有版本刊载于《时尚先生》2020 年 11 月刊。